Ce compte-rendu a été rédigé par Marie-Sophie Poggi-Zambeaux, expert-conseil en recrutement & marque employeur ( audit-optimisation-formation) et éditorialiste RH. Il se veut le plus exhaustif et fidèle possible aux propos tenus par les différents intervenants tout au long de la soirée et aspire à leur rendre au maximum justice. Néanmoins, « traduttore, traditore », il comprend, par définition, une part non négligeable de subjectivité et d’interprétation.

Sachez que vous pourrez également découvrir, le 30 mai, sur le blog de Taleez un article dédié à cette conférence et rédigé également par Marie-Sophie sur un ton plus personnel.

- Maîtresse de cérémonie : Solenn Thomas – Fondatrice d’Eklore, Initiatrice de Debout Citoyennes – a assuré l’animation de cet événement

- Intervenant pour la présentation du livre et la conclusion : Hugo Da Costa Rosa, Manager Consultant en Stratégie et Management des entreprises

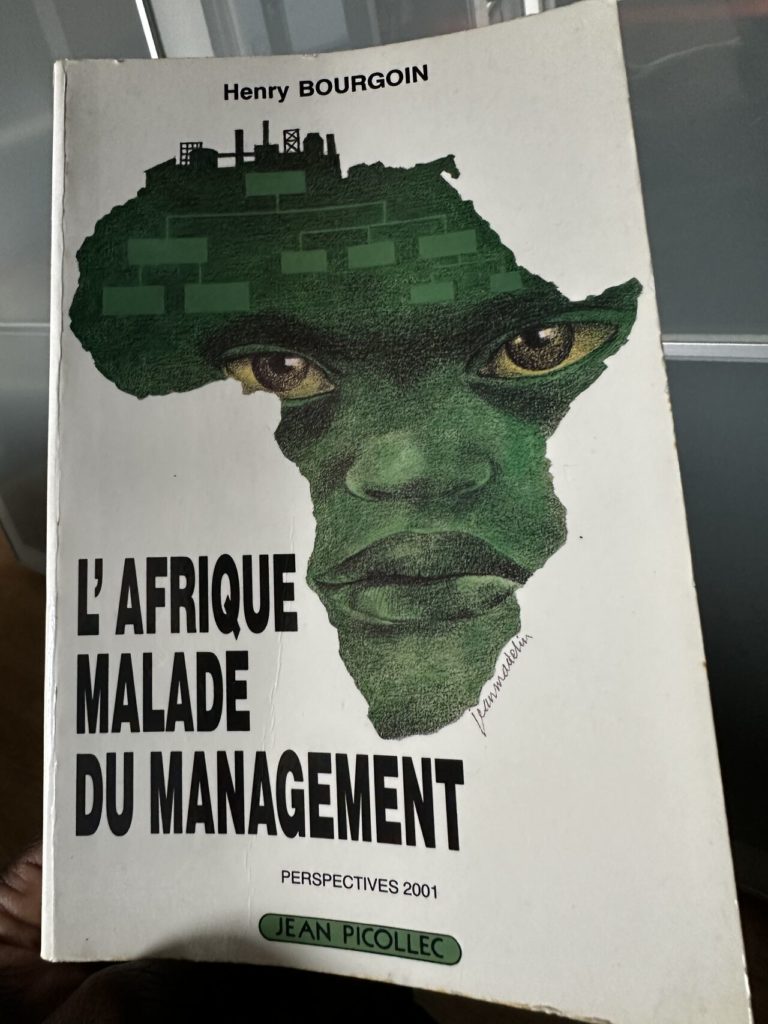

« Il n’y a que les enfants qui peuvent faire des choses déraisonnables sans invoquer le management ». Le ton est donné ! C’est par cette « punchline » qu’Ibrahima Fall ouvre, le 20 avril dernier, sa conférence-débat de 2 heures consacrée à son livre « L’entreprise contre la connaissance du travail réel ? « L’humain d’abord » ou le syndrome du sacrifié en premier » paru le 10 février aux éditions L’Harmattan

Avant de débattre et de se prêter longuement, et avec un plaisir non feint, à un échange avec le public venu en nombre (DRH, consultants en management et organisation, professeurs de management mais également formateurs, directrice d’ehpad, DG, poétesse, recruteurs, …), Ibrahima Fall a tenu à évoquer 3 points distincts pour contextualiser la rédaction de son livre : pourquoi il a écrit ce livre, quelles sont les conséquences du management impensé et quelles pistes d’action il propose concrètement.

- Présentation du livre par Ibrahima Fall

- Pourquoi avoir écrit ce livre ?

Le principal moteur de sa démarche est un triste constat : on a pensé le management (le management « institutionnalisé » ou « institutionnel ») sans suffisamment pensé le travail et plus précisément l’homme ou la femme au travail.

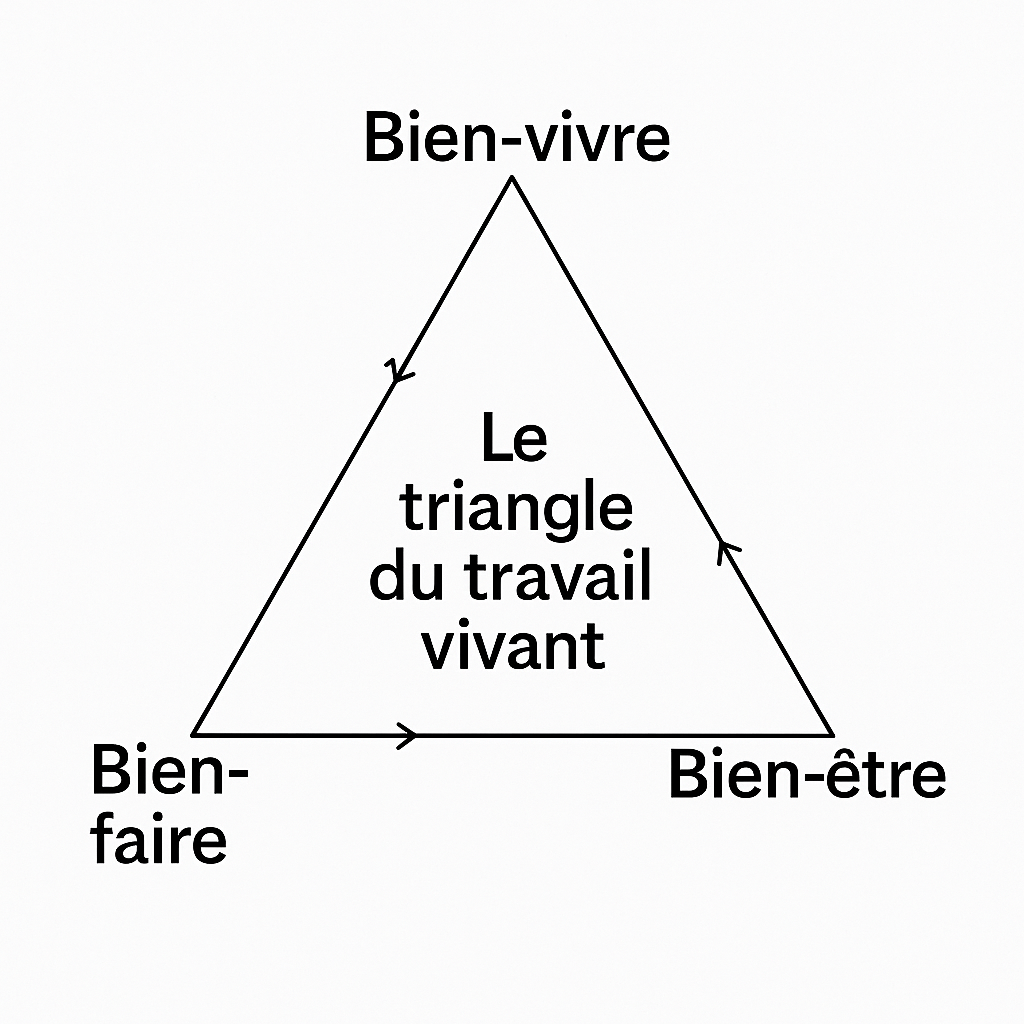

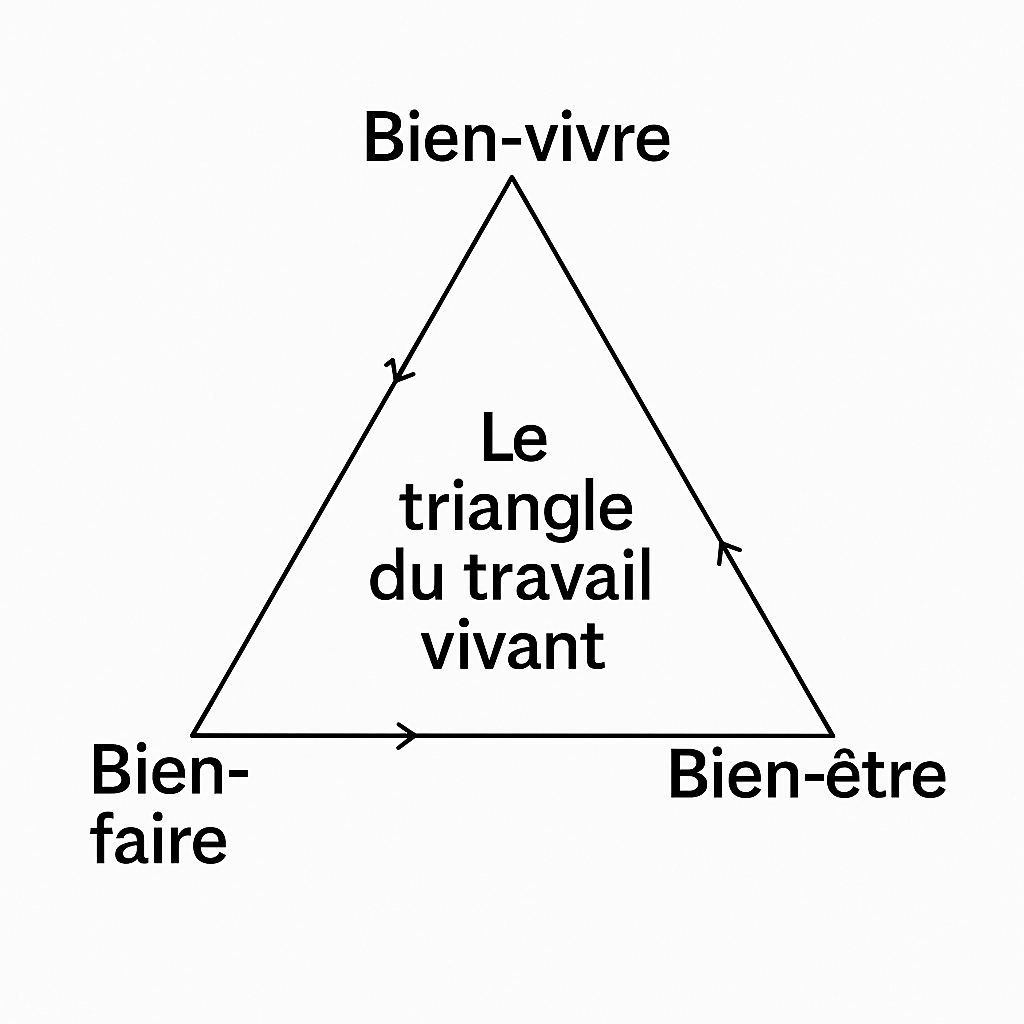

Or le travail est, explique-t-il, à la confluence de 3 mondes : le monde objectif, le monde subjectif et le monde social. De nos jours, on assiste à une absence de pensée du travail au-delà du monde objectif. Et cela se paie très cher, par les entreprises comme par les travailleurs.

Il déplore, de plus, qu’une partie des ouvrages en management mettent plus l’accent plus sur la rhétorique que sur l’exactitude. Ainsi, lorsqu’on se promène dans une librairie au rayon management , les risques sont élevés de tomber sur des ouvrages quasi-ésotériques au « savoir stérilement fécond » qui procèdent par « extrapolations hyperboliques de résultats partiels ».

C’est un constat qu’il déplore tout comme l’omniprésence de la novlangue et de la phraséologie dans ces livres de management et plus généralement dans les écrits et discours sur le management.

Ibrahima saisit cette occasion pour définir et distinguer ces deux notions, certes proches, mais qui ne sont cependant pas synonymes. Si la novlangue managériale habituelle s’illustre par des euphémisations, des paraboles et des nons-sens à tire-larigot, la phraséologie, quant à elle, est une langue qui tourne sur elle-même, qui ne dit rien tout en disant quelque chose. Ce qu’elle dit, c’est une projection de sa propre subjectivité drainée par un raisonnement convenu qui pourrait, sans doute linguistique comme disait Kraus, nous faire croire qu’elle exprime la vérité. C’est un empoisonnement lent mais sûr de la capacité de penser.

Ainsi, pour lui, le management devient inexorablement une « technique de pouvoir du propriétaire » comme le dit Jean-Claude Liaudet.

- Quelles sont les conséquences du management impensé ?

- Déni du réel par le truchement des enjambeurs

La première conséquence du management impensé c’est le déni du réel, un thème majeur dans le livre ainsi que dans les différentes publications et interventions d’Ibrahima Fall.

Les conséquences de ce déni sont, en effet, considérables quant à la capacité de régénérescence des organisations et à leur capacité à préserver la santé des travailleurs et donc leur puissance d’agir. Il n’y a donc pas de transformation réussie sans préalablement un effort sérieux pour approcher le réel, le comprendre au mieux et en tirer les conséquences symboliques et opérationnelles.

Ce déni du réel est tout particulièrement incarné par ceux qu’Ibrahima Fall appelle les « enjambeurs ».

Quatre catégories distinctes d’enjambeurs existent dont le profil et les attributs varient en fonction du niveau d’expertise en doxosophie :

- La 1ère catégorie d’enjambeurs est composée de personnes perçues comme très sérieuses qui disent travailler pour la « science » : on y trouve une partie des chercheurs en management et des chercheurs en économie qui se pensent légitimes pour parler de management. Ces enjambeurs bénéficient du prestige de la « science » et de leurs institutions d’attache (écoles de commerce et universités renommées) ;

- La 2ème catégorie d’enjambeurs est majoritairement composée de consultants en management et autres consultants en entreprise, nourris spirituellement par les enjambeurs de la 1ère catégorie, et adeptes des « bonnes pratiques » qui en réalité ne sont « bonnes » que pour leur chiffre d’affaires. Ces derniers se disent réalistes, pragmatiques, experts en problem solving et apporteurs de solutions mais croient que le réel, c’est le prescrit. Ils bénéficient également d’un certain prestige lié au nom de leur entreprise ou à leur pedigree personnel ;

- La 3ème catégorie d’enjambeurs est constituée d’un mélange d’acteurs qu’on retrouve principalement parmi les managers en entreprise: ceux qui sont incapables de résister aux convictions obligatoires du moment, ceux qui pensent que l’expérience peut tout (donc en filigrane que le réel se répète), ceux qui pensent que le management, c’est du bon sens en oubliant qu’en se fiant juste à son bon sens, la terre est perçue comme plate… ;

- La 4ème et dernière catégorie d’enjambeurs non professionnels est constituée d’acteurs n’ayant aucune fonction managériale dans l’organisation et qui enjambent le savoir nécessaire au « travaillé ensemble » à partir du réel, avec leurs collègues. Cette catégorie d’enjambeurs diffère cependant des trois premières dans la mesure où ces enjambeurs le sont à leur « insu » car positionnés par les enjambeurs professionnels dans des environnements non capacitants générant un certain nombre de stratégies d’acteurs dont justement la cécité devant le réel. Cette différence de nature avec les 3 premières catégories peut cependant se transformer en différence de temps, souligne avec malice Ibrahima, lorsque la promotion comme manager n’est pas loin.

Néanmoins, Ibrahima note qu’il n’y a pas plus naturel que de vouloir enjamber le réel !

Nous le faisons tous, par moment, car ce dernier est cruel ; mais il n’y a pas d’action efficace et soutenable en entreprise sans un effort soutenu de compréhension autant que possible de la réalité.

Bref, selon Ibrahima, les difficultés actuelles du management seraient principalement imputables à ce déni du réel et au fait que le management tel qu’enseigné aujourd’hui reposerait sur des postulats erronés : « Savoir c’est pouvoir, réussir c’est comprendre, le réel c’est ce qui se répète » ou bien encore le fameux « le management c’est du bon sens » !

Il nous exhorte donc à partir, encore et toujours, du travail réel et à véritablement penser et traiter le travail. Souvent, les vrais problèmes viennent, en effet, du travail et de la situation du travail et non des humains. « Le management est l’arbre qui cache la forêt du travail ».

La seule bonne pratique, dit-il, c’est d’ « utiliser raisonnablement sa raison ».

Un autre conséquence du management impensé c’est la vision simplificatrice qui a le vent en poupe aujourd’hui et qui consiste à tout voir en « problèmes » et en « solutions ».

Refuser de voir le réel, c’est souvent voir l’organisation comme un ensemble de problèmes à résoudre en niant fondamentalement les dimensions politiques et organiques de celle-ci. Ibrahima insiste sur la nécessité de ne pas « perdre le sens des ensembles » et de ne pas confondre l’organisation comme structure et l’organisation comme entité sociale.

Solutionner, « c’est satisfaire pleinement les données d’un problème ». Dans le cas d’un « problème » managérial, les données du « problème » étant de nature différentes et souvent contradictoires, aucune solution ne peut les satisfaire pleinement. Seul un « arrangement » est donc possible c’est-à-dire toute action permettant un compromis acceptable eu égard aux données du problème et respectant les parties prenantes et surtout qui ne sacrifie pas le futur pour le présent.

De fait, la solution est bien souvent l’indice du problème, la solution, c’est donc le problème. Le refus du réel et le refus de l’incertitude font de la solution l’Ultima Thulé de l’obscurantisme moderne, le symbole du grand remplacement du jugement dans les organisations. Pour juger, il faut penser, or, comme disait Jean-François Lyotard ajoute t-il « dans un univers où le succès est de gagner du temps, penser n’a qu’un défaut, mais incorrigible : d’en faire perdre ».

Nier le réel va souvent de pair avec la croyance que le management est neutre. De nos jours, on manage donc « sa famille », « ses enfants », « ses amis », « ses loisirs »…

Or c’est une fausse croyance que de croire que le management est neutre. Le management actuel est un management de marché. Sauf exception, le management est souvent une réponse sociale à un besoin économique de marché. Dès lors, il repose très peu sur le réel du corps social mais sur les attentes d’un marché dont la logique n’est qu’économique. Le choix managérial, loin d’être neutre, est ainsi dicté par la décision de satisfaire le marché.

Les exemples du management de la recherche et du management hospitalier :

La conséquence directe du « management de la recherche » ? On finance de moins en moins la recherche fondamentale. Pourquoi ? En cherchant à être le plus efficace possible hic et nunc, rien de plus normal que de financer les projets aux retombées économiques quasi mesurables en amont au détriment donc de la recherche fondamentale dont la seule tare, c’est le temps long et un retour sur investissement économique hasardeux ou du moins imprévisible. Or en sciences, notamment en sciences du vivant, la sérendipité fait partie intégrante de la recherche. C’est ce qui explique, entre autres, dit Ibrahima, que nous ayons été à ce point-là désemparés face à la crise sanitaire du coronavirus. Nous avons alors payé très cher notre désarmement dû au manque de soutien à la recherche fondamentale sur les virus comme l’ont affirmé beaucoup de chercheurs dans ses domaines. La prise en charge du Covid a donc été plus longue et les dégâts plus importants.

C’est pourquoi, l’analyse des conditions de possibilité de la crise du coronavirus, au-delà de son essence sanitaire, donne à voir une crise du jugement qui est aussi une crise du jugement dans le management. En effet, il y a toujours un prix à payer lorsque « manager » n’est vu que par sa plus petite expression : la minimisation des coûts et la maximisation des gains.

Le management hospitalier souffre des mêmes maux. Tout ce qui est efficace dans le soin est souvent invisible (Que vaut le sourire d’un schizophrène ? demandait Jean Oury, grand psychiatre, pour critiquer les critères de mesure de la performance à l’hôpital) . Or cet invisible n’est pas gérable donc cela « n’existe pas » pour un management rivé sur le monde objectif. Lorsqu’on enlève tout ce qui fait la spécificité du soin par le truchement du « management », on finit par gérer les hôpitaux comme des hall de gares.

Pour Ibrahima, reprenant la phrase de Clément Rosset, « le réel est un piège qui ne prend personne par surprise » dit Clément Rosset. Lorsque les difficultés sont bien là et visibles, on sort du chapeau la RSE en oubliant qu’entre être totalement efficace et être responsable, il faut choisir. Cette obligation de choix n’est qu’une des expressions d’un combat séculaire entre l’intelligence de rapt et l’intelligence sceptique. L’arbitre d’un tel combat, c’est l’éthique de la non puissance (Jacques Ellul) qui n’est pas une éthique de l’impuissance. L’éthique de la non puissance, c’est être capable de faire mais décider de renoncer pour des raisons sociales, sociétales environnementales … La responsabilité a toujours un prix dit Ibrahima. La RSE implique un certain prix à payer.

- Quelles pistes d’action nous propose Ibrahima ?

- La diplomatie des disciplines

La première piste évoquée par Ibrahima et qui transparaît tout au long de ses écrits c’est la diplomatie des disciplines à même d’engendrer un management ancré dans le réel et éloigné des « recettes » n’ayant pas de prise sur la complexité à laquelle doivent faire face les entreprises.

Ibrahima donne ainsi l’exemple d’un maire qui ne gouvernerait qu’avec les sciences politiques en excluant l’économie, l’histoire, etc.. Tout le monde le qualifierait, et avec raison, de fou. Si cela choque pour un maire, cela devrait tout autant choquer qu’un manager ne s’appuie que sur les sciences de gestion. Ibrahima rappelle une vérité frappée au coin du bon sens à savoir qu’il ne devrait pas y avoir un monopole des sciences de gestion sur l’entreprise. Un manager a besoin de faire appel aux autres disciplines, c’est sa raison d’être.

La diplomatie des disciplines qu’appelle de ses vœux ibrahima doit s’appuyer sur la micrologie des faits managériaux. Selon lui, le management qui ne dupe pas son monde, ne se joue pas au centre avec des théories générales mais à la périphérie à savoir au contact du travail réel. Pour le dire autrement, ce ne sont pas les grandes théories qui donnent le « la » en matière d’action collective ; les petites théories de la vie ordinaire dans les organisations sont d’une importance fondamentale. L’accent mis sur les grandes philosophies gestionnaires, les grandes théories, l’est au dépens des « détails », des « exceptions » qui fondent le vécu des individus et donc leurs actions et du sens qu’ils donnent à ces actions. C’est pourquoi, pour favoriser l’action en faveur d’un management « qui permet de mieux vivre », les « détails » managériaux doivent être pris au sérieux. En effet, comme l’avait bien vu Paul Valéry, « les petits faits inexpliqués contiennent toujours de quoi renverser toutes les explications des grands faits ».

Il faut armer les managers afin qu’ils soient capables d’être « des hommes d’exception » au sens de Musil c’est-à-dire des hommes qui prennent soin des exceptions. Les sciences du travail et plus largement dans les sciences traitant de l’action collective sont les meilleurs armes (l’ergonomie, la clinique du travail, la sociologie du travail, la gestion, psychologie du travail et des organisations, anthropologie etc…).

Contrairement à ce qu’on peut trop souvent entendre, les entreprises ne souffrent pas d’un trop-plein de théorie mais d’un déficit de théorie. Or force est de constater que la théorie a mauvaise presse aujourd’hui. En entreprise, accuser quelqu’un d’être « théorique » c’est-à-dire l’homme qui préfère Paul Valéry à Michael Porter, l’homme qui ne s’inscrit pas totalement dans la logique problème/solution, l’homme qui demande du temps pour réfléchir revient à prononcer à son encontre une peine de mort sociale symbolique.

Ibrahima prône le réarmement théorique et enjoint tout intervenant en entreprise (travailleur au plus près du terrain, manager, consultant, chercheur) à cultiver la diplomatie des disciplines en veillant à orchestrer un rapport dialogique entre les différentes disciplines ce qui concourra à une meilleure compréhension de l’action collective. Cela leur permettra de mieux résister aux convictions managériales obligatoires du moment et de faire face, à bon escient, aux défis économiques, environnementaux, sociaux et sociétaux de l’époque.

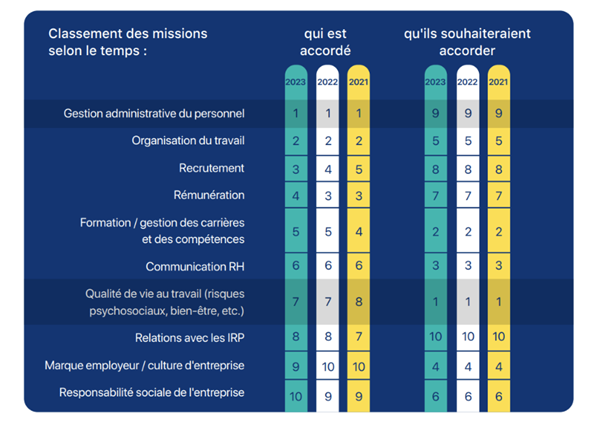

- La transformation de la DRH en Direction du Travail

Autre proposition qu’appelle de ses vœux Ibrahima : la transformation de la Direction des Ressources Humaines en Direction du Travail (DT). Le véritable business partner d’une entreprise c’est le travail réel.

Ibrahima insiste sur le fait qu’aujourd’hui, reprocher à une Direction des Ressources Humaines de gérer les Hommes comme des ressources ?

Le but n’est, bien évidemment, pas de procéder à un simple changement cosmétique en remplaçant les termes de ressources humaines par travail mais bien de changer les choses en profondeur.

Outre l’intitulé de la fonction qui change donc à dessein, la DT permettrait d’acter un renouveau managérial fondé sur une vision holistique de ce qu’est le travail et l’Homme au travail. Elle permettrait de rompre avec une vision simpliste de l’action collective comme quête exclusive d’efficacité à court terme au prix de la destruction des collectifs de travail, du désengagement des salariés, de la prolétarisation des métiers et, in fine, d’une remise en cause de la performance à long terme.

Les principales prérogatives de la Direction du Travail seraient les suivantes :

- Instituer le sujet et le collectif de travail en lieu et place de la ressource humaine en réinterrogeant les dispositifs d’accompagnement (recrutement, formation, développement…) et en les amendant à la lumière de ce repositionnement.

- Créer les conditions de possibilité de la coopération et s’assurer que cette dernière est effective. La DT devra avoir un rôle de vigie pour alerter et prévenir des risques de dégradation des conditions de la coopération dans tous les compartiments de l’entreprise. Ces risques peuvent être organisationnels, structurels, humains (pratiques managériales) ou bien liés au système d’information.

- Mettre en œuvre un environnement capacitant au sens de Pierre Falzon c’est-à-dire un environnement capable de générer un savoir-agir qui préserve les capacités d’action des individus, favorise l’intégration de ces derniers dans les collectifs de travail et contribue au développement cognitif des individus et des collectifs de travail.

- La lutte acharnée contre la phraséologie

La dernière préconisation d’Ibrahima est de mener une lutte acharnée contre la phraséologie car « parler c’est penser » comme le dit Karl Kraus.

Il déclare, en effet, que nous ne pourrons pas faire face au réel et aux enjeux complexes qui sont les nôtres dans les entreprises sans rompre avec la phraséologie managériale. Le commerce avec le réel ne saurait advenir là où la phraséologie règne en maître.

C’est donc un truisme de dire que toute réforme des entreprises et du management passera par une lutte acharnée contre la phraséologie si vous voulons avoir les armes adéquates pour faire face aux enjeux d’une entreprise intégrée dans un écosystème de plus en plus complexe, qui a beaucoup promis à la société (responsable sociale et environnementale notamment) et peu donné pour l’instant.

En effet, il n’y a pas de responsabilité sociale et environnementale sans responsabilité devant le langage, la première des responsabilités car elle définit toutes les autres.

- Aperçu des questions/réponses avec le public (non exhaustif)

- Question : Plus on investit dans le management et plus on semble s’éloigner de la résolution du problème et même a contrario, plus on aggrave le problème ?

- Réponse d’Ibrahima : Il s’agit d’un cercle vicieux, la résolution des dits « problèmes » engendrent des auréoles de désorganisations donc des problèmes qui nécessitent des « solutions » et ainsi de suite. C’est ainsi que le travail devient progressivement « labeur »

- On vit toujours sous la prescription d’Aristote avec le distinguo fondamental entre ce qu’il appelle la poièsis et la praxis. La praxis (la « pratique ») n’aurait d’autre fin que le perfectionnement de l’agent. Quant à la poièsis (la « production »), elle aurait pour finalité une œuvre extérieure à l’agent notamment la production de biens et/ou de services. Concernant la poièsis, l’agent ne serait rien, l’œuvre extérieure serait tout.

- Cette dichotomie reste très vivace et continue d’avoir des implications concrètes dans la société. Par exemple, celui qui organise le travail est censé être plus intelligent que celui qui fait le travail.

- D’où le fait que plus on monte dans la hiérarchie, plus on s’éloigne du réel, plus on travaille sur la stratégie et plus on est payé

- Question sur le rapport à la vérité au sein des organisations

- Réponse d’Ibrahima : « Le réel c’est quand on se cogne » en citant Jacques Lacan. Le réel n’est pas d’abord possible. On peut cependant essayer d’y accéder par un outil souvent humilié : la parole. Elle n’est pas en odeur de sainteté car elle « divise », confronte les perceptions pour se frayer un chemin vers la vérité, l’indicateur « unit », « affirme », il ne connait pas la nuance. Nous ne devons pas avoir peur de la vérité car soit elle rend plus fort soit plus prudent.

- Question sur les maux du travail qui explosent. Comment les expliquer ? Sont-ils davantage présents dans les entreprises soumises au marché ?

- Réponse d’Ibrahima : La situation est comparable au sein des administrations et du secteur public Pourquoi ? Parce qu’elles sont soumises à la même philosophie de gestion : minimiser les coûts, maximiser les gains.

- La vraie différence se fait de moins en plus , de nos jours, par rapport à l’exposition au marché mais sur la philosophie de gestion. Exemple de la T2A à l’hôpital.

- Question sur la culture d’entreprise et son impact sur la qualité de vie au travail ?

- Réponse d’Ibrahima : C’est un mot valise. Par humilité, Ibrahima dit préfèrer le terme de « sens commun » plutôt que de culture. Des ethnologues mettent beaucoup d’années à appréhender une partie de la culture d’un peuple, en entreprise, nous voulons « manager la culture » ! C’est héroïque !

- D’ailleurs, s’il faut parler de culture dans une entreprise, il y aurait plusieurs car la « la culture » des cadres n’est peut-être pas la culture des « employés », « la culture » d’un site donné diffère peut-être de « la culture » d’autres sites.

- Question sur la formation à tout le moins perfectible des étudiants en management avec des étudiants qui décrochent leur diplôme car il faut atteindre un quota mais en n’ayant pas appris à penser et à cultiver leur esprit critique.

- Réponse d’Ibrahima : Pour faire du management, il faut deux grandes choses : des techniques/outils et surtout l’implexe à savoir la production spontanée de sensibilité comme le définit Paul Valéry.

- Aujourd’hui, les écoles ne forment pas des managers mais des préposés au management

- Il faut une ouverture sur toutes les disciplines dont les disciplines littéraires : « La philosophie sert à vivre sans certitudes » disait Bertrand Russell

-

- Question : Pourquoi est-ce, au final toujours la faute d’un collaborateur qui a un problème particulier/personnel et jamais la faute de l’organisation ?

- Réponse d’Ibrahima : c’est le réflexe courant de recourir à ce qu’il appelle le « traitantisme ». Il est toujours plus simple de traiter les individus que de traiter le travail.

Conclusion

Cette conférence aura permis un échange fructueux et passionné entre Ibrahima Fall et le public et lui aura donné l’occasion de développer ses thèmes et concepts de prédilection à savoir les enjambeurs, le traitantisme, la phraséologie, la micrologie des faits managériaux…

Enfin, pour conclure cette conférence, Ibrahima a présenté une nouvelle initiative qui lui tient à cœur intitulée « Great work to play ! Le travail réel nous concerne © », une initiative visant à fédérer des organisations (entreprises privées et organisations publiques), et des professionnels (praticiens, consultants, coachs, enseignants-chercheurs …) autour de la reconnaissance du travail réel. Il devrait s’exprimer plus amplement sur ce sujet dans les semaines à venir.

…….

…….