« Muskisation » du management après la « Trumpisation » de la politique : quel antidote ?

L’humanité a accompli des progrès considérables dans diverses sciences, ce qui nous permet aujourd’hui d’avoir un confort sans précédent (au moins en occident). Cependant, le développement exponentiel de la science a laissé sur le bord de la route le nécessaire développement de l’Homme pour qu’il soit en mesure d’utiliser raisonnablement ses outils à des fins responsables.

Pour le dire autrement, nous avons beaucoup « produit » au nom de la science sans nous rendre compte que ce qui importe aussi, c’est la réception de ce qui est « produit ».

Nous avons beaucoup travaillé pour avoir des lois pour les objets mais nous avons fait fi du sujet en pensant, peut-être, naïvement que les objets garantissaient le développement harmonieux du sujet afin qu’il soit à la hauteur des objets. Nous commençons à découvrir, à nos dépens, que Karl Kraus avait raison : les bonnes idées sont sans valeur, ce qui est important, c’est celui qui les a.

En effet, dans les entreprises comme dans la sphère publique, nous commençons à nous heurter au mur du réel.

Nous découvrons dans la sphère politique, qu’il n’y a pas de démocratie sans démocrate : aux États-Unis, un président en exercice gracie son fils et critique la justice; un ancien président condamné et plusieurs fois mis en examen y est réélu président très largement car il serait « efficace » et « pragmatique »; Un technologue milliardaire et mégalomane ayant misé sur le bon cheval politique, toujours aux États-Unis, peut désormais se pavaner dans le monde, du haut de son réseau « social », en crachant son ignorance des affaires internationales tout en hypnotisant des chefs d’états démocratiquement élus.

Dans les entreprises, nous découvrons qu’il n’y a pas de manager sans Homme. On peut percevoir des millions d’euros d’aides de l’État, décider de délocaliser dans des pays lointains la production de médicaments essentiels pour la vie de la nation ou simplement licencier sans scrupule et sans sommation des mères et des pères de familles pour maximiser la seule valeur actionnariale après avoir juré, la main sur le coeur, que la mission de l’entreprise passait par la responsabilité sociale et sociétale . Quoi de plus normal lorsque la fin sert le moyen « autrement dit Dieu a créé le producteur puis le consommateur et après l’homme » et que la vérité n’est que celle du jour. Kraus avait donc encore une fois vu juste alors qu’il n’a pas connu le désormais leader en chef des philistins, Elon Musk, désormais grand gourou des préposés au management du monde entier (Peter Drucker doit se retourner dans sa tombe), ces thuriféraires du « leadership bac à sable» au qualificatif variant selon les saisons (transformationnel, charismatique, collaboratif, servant, situationnel, coach, visionnaire…), car ce dernier serait un génie factotum dont l’opinion surpasserait la connaissance scientifique accumulée depuis plusieurs décennies dans les affaires humaines et sociales. Sa grande réussite dans le « business », ce que bien sûr, personne ne peut nier en ferait donc de facto un maitre à penser. Elon Musk inspire dorénavant certains politiques et certains managers voire même certaines entreprises. Des articles à sa gloire font florès car il serait « efficace » nonobstant les idéologies plus que contestables qu’il véhicule. C’est une parfaite illustration de la morale mathématique dont parlait Nietzsche et qui est à l’œuvre chez bon nombre d’autoproclamés « pragmatiques ».

« Dans l’ordre de la Technique, un imbécile peut parvenir aux plus hauts grades sans cesser d’être imbécile, à cela près qu’il est plus ou moins décoré » (Georges Bernanos)

Qui pourrait nier que les sieurs Trump et Musk n’ont pas « les bâtons adéquats pour soutenir leurs forces défaillantes » (étymologie du mot « imbécile ») lorsque le premier déclare durant la campagne présidentielle qu’à Springfield dans l’Ohio, les immigrés mangeaient les chiens et les chats des honnêtes citoyens américains ou que le second en arrive à soutenir officiellement l’extrême droite allemande notamment le parti AfD dont un des chefs de file, Björn Höcke, considère comme « un grand problème » que Hitler soit dépeint comme « l’incarnation du mal absolu », rien que ça !). Charbonneau avait incontestablement raison : « les masses adorent des hommes pas des vérités ».

Alors comment arrêter ou du moins contrer une telle dynamique mortifère pour les structures sociales et politiques construites avec pugnacité et souvent par le sang ?

Je pense qu’il ne suffira pas d’inculquer les « fameuses » soft-skills aux travailleurs ou un quelconque supplément d’âme aux citoyens. De toute évidence, la faculté n’a jamais été une condition suffisante pour un jugement correct. Il ne suffira pas non plus de d’installer des directeurs de l’éthique ou bientôt des directeurs « de l’amour éternel » dans toutes les organisations y compris au sein de l’Etat (la créativité féconde des phraséologues, ces fameux préposés aux choses vagues dont parlait Paul Valéry n’a pas de limite et c’est un euphémisme) comme si nous pouvions séparer l’individu qui travaille de sa vie de femme et d’homme au sein de la société.

La responsabilité sociale et sociétale : le mandat de Trump comme crash-test

Nous voyons donc que ce qui est jeu dépasse de loin les quelques slogans bien inspirés ici et là. C’est pourquoi le « marche ou crève » vers la responsabilité sociale, sociétale et environnementale est un leurre car il oublie l’essentiel : l’irresponsabilité sociale, sociétale et environnementale n’est pas qu’une externalité négative d’une marche « normale » des affaires mais une condition nécessaire de la marche vers l’abîme qu’est l’efficacité immédiate et contre laquelle le général Bollardière nous mettait en garde dans sa correspondance avec Jean-Jacques Servan-Schreiber. Il y pointait du doigt « l’effroyable danger qu’il y aurait pour nous de perdre de vue, sous le prétexte fallacieux de l’efficacité immédiate, les valeurs morales qui seules ont fait jusqu’à maintenant la grandeur de notre civilisation et de notre armée ». Trump et Musk (le futur directeur du département de l’Efficacité gouvernementale), réputés pragmatiques ne perdront plus de temps à « parler comme des idéalistes pour agir en commerçants », ils iront droit au but.

A l’instar de H.G. Wells, le grand écrivain britannique, je crois que l’humanité « est placée entre l’éducation et la catastrophe ».

Nous payons, avec l’avènement de Musk et de Donald Trump, des décennies d’éducation tronquée. En effet, la véritable éducation n’a pas simplement pour objectif l’instruction, elle a pour finalité de faire éclore le sens des responsabilités (Jacques Ardoino). Le sens des responsabilité est l’unique arme disponible contre « l’intelligence de rapt » (définie par Bertrand de Jouvenel par le fait de « prendre sans comprendre et ne comprendre que pour prendre » quel que soit le prix à payer) qui est en chacun de nous et dont les manifestations n’avaient pas échappé, dès 1913, à Walter Ratheneau, industriel, écrivain et homme politique allemand: « Pour l’esprit ingénu de l’homme intellectuel, la terre est un terrain, la prairie une pâture, la forêt une sylviculture, l’eau une voie navigable, le minéral un combustible, l’animal une bête sauvage, un bétail, une proie, une vermine, le soleil une source d’énergie et un moyen de s’éclairer, l’homme un concurrent, un consommateur, un supérieur, un employé ou un contribuable… la divinité, une autorité » (extrait de l’ouvrage Rathenau « zur Mechanik des geistes », cité par Jacques Bouveresse dans « La Voix de l’âme et les Chemins de l’esprit. Dix études sur Robert Musil ».

Dans l’univers solutionniste qui est le nôtre, d’aucuns pourraient d’ailleurs croire que la technique (IA et autres) serait la réponse idéale à tous nos problèmes. À ceux-là, détrompez-vous. La technique ne changera rien à l’affaire car même si le monde change, l’Homme continue (Gaston Berger) : la capacité de discernement, le sens des responsabilités comme le courage ne sont jamais dans les choses mais chez l’Homme.

La réponse au défi qui est le nôtre à savoir corriger « le grand déséquilibre » dont parlait déjà Georges Friedmann c’est à dire « la « disproportion croissante entre, d’une part, la puissance multiforme que le progrès technique confère à l’homme, de l’autre les forces morales dont l’homme dispose pour le mettre au service de l’individu et de la société » ne pourra passer que par la culture générale par le truchement de l’éducation générale afin de développer l’imagination et la sensibilité au service de pensées et d’actions passées au tamis de la responsabilité, la responsabilité étant la relation qui lie la puissance et la vulnérabilité (Hans Jonas). Il s’agit ni plus ni moins d’être capable « d’articuler le sentiment au moyen de l’intellect, détourner l’intellect des problèmes insignifiants du savoir vers ceux du sentiment », le grand combat de Robert Musil. Entreprise difficile dans un monde où par une ruse de l’histoire, spécialisation rime avec employabilité. Il est bien loin le temps des polygraphes comme André-Georges Haudricourt dans un passé récent ou jadis Montaigne qui bien que philosophe et écrivain, fut maire de Bordeaux.

« Ce qu’offre la culture générale, c’est une autre intelligence, quelque chose comme de la perspicacité ou de la pénétration, du flair comme chez un bon chien ou un renard… ».

Comme le note à juste titre Antoine compagnon (professeur de littérature notamment au collège de France et aujourd’hui académicien après des études d’ingénieur à l’école polytechnique), dans son dernier essai « La littérature, ça paye ! », « ce qu’offre la culture générale, c’est une autre intelligence, quelque chose comme de la perspicacité ou de la pénétration, du flair comme chez un bon chien ou un renard. Le flair n’est pas inné, il se cultive, notamment par la lecture, laquelle donne accès à d’autres expériences. La culture nous donne du nez. Rien de plus indispensable pour se débrouiller, pour retomber sur ses pieds ».

Cette analyse est d’autant plus remarquable que nous n’avons jamais aussi eu d’écrans au sens propre comme au sens figuré qui nous éloignent du réel et nous font prendre le subtil pour le mesurable, la puissance pour l’esprit. Ainsi, comme l’avait bien vu Gunther Anders déjà en son temps, pour être à la hauteur de l’empirique, dans le monde technologique qui est désormais le nôtre, aussi paradoxalement que cela puisse être, il faut mobiliser son imagination. Bouddha ne nous disait pas autre chose : « un fou qui pense qu’il est fou est, pour cette raison même, un sage. Le fou qui pense qu’il est un sage est appelé, vraiment, un fou » ; preuve s’il en fallait que Teilhard De Chardin a eu raison de prononcer cette sentence : « tout ce qui monte converge inévitablement », Bouddha et Anders pour ainsi dire convergent. La culture, c’est donc ce qui lie les hommes par l’intellect mais surtout par le cœur malgré les différences culturelles, les époques, les conjonctures. C’est le GPS de l’âme.

La difficulté qui est la nôtre réside dans le fait qu’acquérir cette culture prend du temps et nécessite un effort personnel durable dans un monde où il faut produire vite et efficace, nourri par un système éducatif (ou ce qui en reste) devenu un business où prospèrent les fonds d’investissement, business qui ne choque d’ailleurs plus personne car nous le savons depuis toujours : ce qui devient trop réel, cesse d’être un problème.

Antoine compagnon s’en émeut d’ailleurs à juste titre : « Le drame, c’est que confectionner toujours des prototypes, cela prend beaucoup de temps, alors que produire des objets en série fait baisser les coûts. Les gains de productivité sont peu concevables en littérature, comme dans toutes les activités où l’input essentiel est le travail, tels l’enseignement et la culture en général. Il faut autant de temps au XXIe siècle, pour apprendre à lire un enfant que dans l’Antiquité (la méthode globale a fait long feu) et cette lenteur s’avère dramatique dans un monde de plus en plus régi par l’impératif de l’innovation et de la croissance ». Ainsi, ajoute-t-il, « …j’aime bien comparer la culture à la Coiffure, autre profession qui ignore les gains de productivité. La conséquence est la même : si c’est vite fait, c’est mal fait. Pas moyen de gagner du temps en conservant la qualité ».

Pour avoir de la culture, il faut donc accepter de perdre du temps dans un monde qui ne vous juge que par le temps que vous avez économisé. Cruel dilemme ! Pourtant, Antoine Compagnon nous donne bien des raisons de faire le pari de l’effort, de la difficulté, de l’intelligence sceptique, du temps long : « les magistrats lettrés, les politiques cultivés, les diplomates poètes sont plus conscients du rôle de la fortune dans la vie, de la relativité des carrières, du jeu des conseils et des événements, du hasard et de la grâce… Ils sont plus aptes à tirer parti du lot qui leur est échu, à exploiter les atouts qu’ils trouvent dans leur jeu. Ils réussissent parce qu’ils ne le désirent point trop, parce qu’ils jouent comme Julien, comme Fabrice, comme Lucien ». Je rajouterais que les managers cultivés ont plus d’imagination et de sensibilité pour commercer avec un réel de plus en plus complexe et ainsi obtenir le plus en sacrifiant le moins car ils savent regarder avec les oreilles (Shakespeare) et « penser avec les mains ». Ils sont ainsi moins enclins que d’autres à devenir inhumains sans le vouloir et sans le savoir.

Je ne pourrais pas finir ce billet sans tordre le cou à une idée reçue tenace en France : la culture n’est pas seulement dans les livres et c’est un truisme de le dire. Nous voyons d’ailleurs que partout où l’éducation est confondue avec l’instruction, nous produisons ce que Molière appelait des « imbéciles instruits » dont il disait qu’ils étaient plus idiots qu’un inculte. Maupassant, de manière plus poétique ne disait pas le contraire : « Les réalistes de talent devraient plutôt s’appeler des illusionnistes ». En effet, au rythme où va l’ersatz d’éducation basée uniquement sur l’acquisition unique de compétences, nous serons comme le dit Lichtenberg, bientôt obligés de créer des universités pour rétablir l’ancienne ignorance qui, elle était, au moins, sincère. Je suis donc d’accord pour dire avec Gaston Berger que la culture n’est « ni la possession d’un savoir étendu, ni la pure érudition, ni l’art de briller en société, ni la connaissance d’une discipline privilégiée. Tous les enseignements peuvent la donner, s’ils sont présentés dans un certain esprit. La culture, c’est le sens de l’humain ». La culture passe donc aussi par le compagnonnage (système traditionnel de transmission de connaissances et de formation à un métier) car au delà des compétences techniques, il y a (normalement) une transmission de valeurs et une expérience basée sur la mètis; par les voyages qui peuvent permettre de prendre du recul sur sa propre histoire, ses conditions de vie et d’existence, par la transmission orale faite par les parents, les grands-parents si elle ne néglige pas l’altérité et « l’infinie souplesse de la vie », antinomie de la régularité…

Avoir chevillé au corps le sens de l’humain malgré les contingences du réel, voilà notamment le sacerdoce d’une nécessaire éducation générale notamment à l’ère de l’IA. Seul un tel sens nous donnera des chances raisonnables de rompre avec le miroir aux alouettes que représente la victoire à la Pyrrhus de l’intelligence de rapt et de ses promoteurs, les fameux « hommes occupés » qui « manquent de réflexion » et jadis moqués par Proust ainsi que les mirobolants dont parlait Jacques Limousin pour désigner les ancêtres de nos actuels influenceurs. Ces derniers ont indéniablement gagné une bataille mais pas encore la guerre autrement dit Elon Musk 1, Antoine Compagnon 0, pour l’instant…

En attendant, méditons sans cesse cette formidable phrase non sans « British humour » que H.G. Wells, apôtre de l’éducation, voulait mettre sur son épitaphe ”Je vous l’avais dit, foutus idiots”. Pourvu que cela ne devienne pas réalité!

Peut-on avoir une souveraineté économique sans souveraineté managériale ?

Il est illusoire de vouloir rester un pays « libre » ou en tout cas le moins dépendant possible sans souveraineté économique. C’est un truisme de le dire. Il s’agit ainsi pour un pays de contrôler la production et la gestion de besoins essentiels à son bon fonctionnement en dépendant le moins possible de partenaires extérieurs. Sans une telle souveraineté, la maladie économique guette. Le Covid nous a ainsi montré l’intérêt d’une telle souveraineté même s’il est difficile d’abandonner les vieilles habitudes d’optimisation financière de la production, le marché étant libre dans bon nombre de cas.

Néanmoins, une telle souveraineté économique si elle venait à exister n’a aucun sens sans ce que j’appelle la souveraineté managériale. Par analogie avec la souveraineté économique, il s’agit pour un pays de contrôler la production et la gestion des besoins de l’âme (dans le sens Weilien de la notion, cf. L’enracinement de Simone Weil) essentiels à son bon fonctionnement en dépendant le moins possible de partenaires extérieurs.

La souveraineté managériale permet de lutter contre le déracinement (Simone Weil), la désolation (Hannah Arendt) c’est à dire le sentiment d’être dépossédé de soi-même, de ne pas se reconnaître dans ce qu’on fait et donc de de se précipiter vers une sorte de mort sociale symbolique malgré un certain confort objectif.

Cette notion de souveraineté managériale, selon moi, doit être appréhendée à deux niveaux.

La souveraineté managériale primaire : il s’agit de la capacité des entreprises à mobiliser des ressources managériales en résonance avec l’ancrage culturel du pays. Comme le montraient les travaux de Philippe D’Iribarne, aux États-Unis, l’image idéale du contrat entre des individus « égaux » est parfaitement adaptée à la culture locale (le fameux win-win). Ainsi le management par objectif y a un terreau adéquat nonobstant le caractère purement instrumental que peut revetir un tel contrat. Comme le notait aussi Jacques Le Mouël, pour un américain, l’appréciation de l’atteinte des objectifs n’est ni objective ni subjective (il ne se pose pas ce type de questions), elle est juste contractuelle. En France, il ne suffit pas de travailler pour être quitte avec le contrat, il y a aussi la manière de l’exécuter dans une relation au travail spécifique avec la fameuse « logique de l’honneur ». Cette logique de l’honneur ou la nécessité d’être traité avec égard se heurte à la dimension uniquement instrumentale du management par objectif. Ainsi la logique purement d’efficacité se heurte inexorablement, en France, au rapport singulier du français au travail et à sa vision du vivre ensemble. C’est pourquoi savoir ce qui « anime » les gens dans une culture donnée permet de mieux penser le management et les transformations. On ne copie pas un système de management comme un jeans Lévis ou un sac de marque et même lorsque la copie est possible, vous serez déçu par la durabilité.

La souveraineté managériale secondaire : il s’agit de la nécessité de rompre au sein de chaque entreprise avec les fameuses « bonnes pratiques » qui n’ont rien de pratiques car elles font souvent fi du contexte d’utilisation. Dans un autre registre, on pourrait dire que l’aspirine qui soigne, c’est aussi l’aspirine qui tue. Trop de sponsors du changement et de la transformation , séduits par l’apparente facilité d’utilisation de « bonnes pratiques » livrées sur étagères et par des promesses technologiques simplistes, négligent la première condition de toute transformation réussie : la connaissance du réel. C’est en prenant appui sur la réalité du fonctionnement interne de l’entreprise – et non sur ses seules apparences visibles manifestées dans les organigrammes, les procédures officielles et les ressentis des acteurs – que l’on peut déterminer que changer et comment le faire. Ici encore la souveraineté managériale se heurte à l’abstraction et au formalisme excessifs qui entravent le nécessaire commerce avec le réel, l’ogre rationaliste faisant souvent fi du monde subjectif et du monde social. Sans une telle souveraineté, la maladie sociale guette et elle se manifeste par le truchement de résistances aux changements et aux transformations pour les institutions et par les maux du travail (désengagement, burn-out…) c’est à dire un désœuvrement pour les travailleurs, incapables de se reconnaître dans ce qu’ils font et donc de lui donner du sens.

Face aux grandes forces « normalisatrices » que sont d’une part, les discours évangélistes des « winners » (gagnants) du commerce mondial, nouveaux « penseurs » des temps modernes (Platon doit se retourner dans sa tombe), à l’instar d’un Elon Musk (érigé par une partie de l’opinion publique comme « professeur es efficacité » depuis son pacte avec le président Trump) et d’autre part, la puissance technologique des outils d’IA qui ne reconnaissent ni les frontières ni les particularités sociales et sociétales, exister, c’est être souverain car même si le monde change, l’homme continue (Gaston Berger).

C’est pourquoi, j’ai toujours été dubitatif sur la possibilité d’une souveraineté économique sans souveraineté managériale. La première souveraineté, c’est sa singularité sociale et sociétale. Qui peut croire qu’on puisse être souverain dans un monde en concurrence sans l’être dans sa propre entreprise ou institution ? « Aide toi, l’Etat ne t’aidera pas » disait Auguste Detoeuf, le fondateur d’Alstom. Ainsi, contrairement à la souveraineté économique qui nécessite souvent que l’Etat agisse directement, la souveraineté managériale passera par une meilleure éducation des managers et des travailleurs en général avec en ligne de mire une performance soutenable et productrice de santé. Le conseil en management, les universités et les écoles de commerce en seront les grands vecteurs ou les bourreaux.

Pourquoi « l’esprit Bedaux » est au consultant en management ce que l’esprit de l’alchimiste est au chimiste ?

Face aux dérives de certains cabinets de conseil en management, on voit fleurir, ici et là, des appels à la responsabilité. Certains cabinets, la main sur le cœur, promettent un conseil en management « responsable ». Je pense pour ma part qu’être un consultant responsable, c’est lutter sans faille contre ce que l’on pourrait appeler « l’esprit Bedaux » du nom d’un des personnages les plus importants de l’histoire du conseil en management, Charles Bedaux. L’esprit Bedaux est au consultant en management ce que l’esprit de l’alchimiste est au chimiste (Bachelard). Tout comme l’alchimiste qui cherchait la pierre philosophale ou le Grand œuvre, c’est-à-dire un moyen d’opérer la transmutation des métaux, un consultant en management habité par l’esprit Bedaux considérera la révolution dans l’orde des mots comme une révolution dans l’ordre des choses (Bourdieu) du moment où son interêt financier est garanti, quel que soit le prix social et sociétal à payer.

Lutter contre l’esprit Bedaux lorsqu’on est pris en tenaille entre le chiffre d’affaires et les affaires de la cité, ce n’est pas le chemin qui est difficile mais le difficile qui est le chemin pour reprendre la fameuse expression de Søren Kierkegaard.

Qui est Charles Bedaux ?

Charles Bedaux, né le 10 octobre 1886 à Charenton-le-Pont et mort le 18 février 1944 à Miami, est un personnage fondamental et central dans l’histoire du conseil en management. L’homme qui disposait seulement du certificat d’études élémentaires, dirigea dans l’Entre-deux-guerres le premier cabinet international de conseil en organisation et en management dans le monde (bien avant l’internationalisation des cabinets américains). Son cabinet (Charles Bedaux company et sa structure juridique pour l’international) est présent dans 22 pays dès 1935. Lorsque le cabinet MCKinsey fut créé en 1926, le cabinet de Bedaux était déjà présent en Grande Bretagne. Ses clients furent les grandes entreprises de l’époque : General electric, Dupont de Nemours, Goodrich, Kodak, Fiat etc…

Le conseil en management a permis à cet ancien petit voyou de Montmartre, à partir de Cleveland, de devenir un personnage clé du management des entreprises. Dans le monde du travail des années 20, « il ne se passe pas de jours qu’on n’entende son nom dans les usines : protestation d’un atelier parce que : « … ils veulent qu’on atteigne les 80 bedaux dans l’heure… »» nous dit Guy Lajoinie, en 1961, dans un article de la revue « sociologie du travail ». Selon Yves Levant et Olivier de La Villarmois, professeurs de contrôle de gestion, la méthode Bedaux est « un hybride des pratiques tayloriennes et des idées de Harrington Emerson ». Conseiller de Ford, il est considéré comme « le successeur de Taylor qui a eu le plus de succès ».

Son ascension rapide (5e personne la plus riche des Etats-unis) et sa chute retentissante occuperont les journaux de l’époque.

Qu’est-ce que l’esprit Bedaux ?

1. L’innovation managériale faussement scientifique pour les intérêts d’une seule partie prenante à l’action collective : comme le montrent Yves Levant et Marc Nikitin, le système Bedaux « repose sur le fait que le travail humain doit être mesuré en termes d’effort et de fatigue. C E Bedaux prétendait avoir découvert une relation scientifique permettant de connaître la fatigue produite par un effort donné et donc le temps de récupération nécessaire. Ceci aurait permis de connaître le rythme optimum de travail tel que ce dernier puisse être poursuivi. Ainsi Bedaux prétendait qu’il pouvait exprimer le temps standard de toute activité en « points Bedaux », ou unités « B» ». Ce système qui a fait la fortune de Bedaux fut avec le temps décrié par les syndicats américains et même par les dignitaires nazis car considéré comme le « système le plus inhumain qui eut jamais existé ». Traqué et menacé par les syndicats, Bedaux laissa ses activités américaines derrière lui pour « fuir » en Europe.

2. Le discours faussement humanisme qui cache une stratégie commerciale bien rodée : l’argumentaire commercial de Bedaux pour vendre aux grands patrons son « système » reposait sur l’exaltation de la nécessité d’améliorer les conditions de vie des salariés (il parlait déjà de la nécessité de prendre en compte le bien-être de l’ouvrier) et par voie de conséquence de permettre aux patrons d’exercer leurs missions sociales. Bedaux avait très tôt compris la nécessité de mettre en exergue « la responsabilité sociale » de l’entreprise comme le montre sa rencontre avec le multi-millionnaire américain Scrooge que relate le magazine hebdomadaire « Nuit et jour » daté du 29 novembre 1945:

« Monsieur, commence Bedaux, le système que j’ai mis au point est un système qui vous permettra d’améliorer les conditions de vie de votre personnel. L’industriel coupe court.

–Cela m’est parfaitement égal, Monsieur, je suis un homme d’affaires. Je me moque éperdument de l’aspect social des questions industrielles. Une seule chose m’intéresse : le profit.

–un grand capitaliste, c’est d’abord un grand bienfaiteur, répond Bedaux. Et il enfourche son dada habituel. Un milliardaire est un homme investi d’une mission sacrée. Son rôle dans la société est d’améliorer le sort de l’homme en s’améliorant lui-même. Il participe ainsi à l’œuvre nationale. Car, en relevant le niveau de chacun, il relève le niveau de vie de sa communauté. Le système Bedaux lui permettra d’accomplir sa mission ». Le marché fut conclu.

3. Le pragmatisme sans s’embarrasser de la prise en compte de la fin et des moyens : en disgrâce aux États-Unis, Bedaux, pour faire des affaires en Allemagne, n’a pas hésité à pactiser avec des hauts dignitaires nazis et à rencontrer personnellement Hitler. Il sera ainsi l’organisateur de la visite du couple Windsor en Allemagne. Aucune limite donc à son opportunisme mais cet homme complexe, loin s’en faut, parallèlement, sauva des juifs et leurs biens. Avant sa collaboration avec Vichy lorsque ses fonds ont été gelés aux Pays-Bas, en 1939, Raoul Dautry le chargeait de réorganiser l’industrie de l’armement, ce qu’il fit avec succès. Il fut d’ailleurs un récipiendaire de la légion d’honneur. À noter qu’il a payé de sa poche la reconstruction d’un quartier de Tours détruit par les bombardements et a accueilli l’ambassade américaine dans son château près de Tours, le fameux château de Condé pour qu’elle s’y replie de juin à septembre 1940.

L’esprit Bedaux comme l’expression de « intelligence des salauds«

L’esprit Bedaux, c’est donc l’esprit du pragmatique forcené, éclairé par ses seuls intérêts financiers à court terme, c’est la fameuse intelligence des salauds dont parlait Bergson. C’est l’esprit qui hante tout consultant (en management), nonobstant les engagements humanistes pris, continue de privilégier son chiffre d’affaires sur les valeurs sociales et morales qu’il promeut. C’est celui qui, malgré les discours, n’est pas prêt à payer le prix nécessaire pour incarner concrètement ses engagements pour une performance durable et productrice de santé. C’est le consultant en « management » dans le sens littéral du mot c’est à dire qu’il exerce son métier pour le compte des « managers » et des dirigeants sans véritablement prendre en compte les intérêts psychologiques et sociales des « salariés » même si dans le discours, il arguera toujours mettre le bien-être des salariés au centre de ses préoccupations. C’est celui, enfin, qui promeut un scientisme managérial axé sur des intérêts catégoriels, en l’occurrence, ceux des seuls donneurs d’ordres.

La responsabilité du conseil en management ne peut donc pas être jugée au niveau sectoriel par le truchement de beaux discours sur la responsabilité car elle ne s’exerce que dans le réel du travail et de la vie et interroge le positionnement de tout consultant par rapport à ce que Jacques Ellul appelait « l’éthique de la non puissance ». L’éthique de la non puissance n’est pas une éthique de l’impuissance (incapacité de faire) mais le fait d’être « capable de faire » (exemple, dans le cadre du conseil: être capable de vendre une certaine prestation) mais décider, pour des raisons éthiques, sociales, sociétales de ne pas le faire. Ainsi pour être rigoureux, on peut dire qu’aucune responsabilité institutionnelle du conseil en management dans son ensemble n’est possible, seuls les consultants en management pris donc individuellement, au contact du réel, peuvent être responsables ou non. La liberté comme la responsabilité ne sont jamais dans les choses, dans les mots mais dans les femmes et les hommes et il y a toujours un prix à payer.

Bedaux, en son temps, n’a visiblement pas accepté de payer le prix. Arrêté en Afrique du Nord car soupçonné d’espionnage au profit des nazis, il est extradé aux Etats-unis et est retrouvé « suicidé » dans sa cellule à Miami en février 1944. Une avenue porta son nom à Tours jusqu’en 2018 avant d’être débaptisée. Il existe toujours un mont Bedaux et un passage de rivière Bedaux dans le nord de la Colombie-Britannique, vestiges de la croisière blanche qu’il effectuera au canada avec l’aide logistique d’André Citroen pour les véhicules.

Pour Thierry Lentz, l’auteur d’un important ouvrage « Bedaux le magnifique », Charles Bedaux ne fut pas pas un adepte de l’idéologie nazie comme en attesterait, plusieurs années après sa mort, son dossier criminel conservé par le FBI. Il a, en tout cas, au moins été victime….de l’esprit Bedaux.

Références :

Thierry Lentz, Charles Bedaux le magnifique, Paris, Perrin, 2024.

https://www.persee.fr/doc/sotra_0038-0296_1961_num_3_2_1054

https://shs.cairn.info/les-grands-auteurs-en-controle-de-gestion-2e-ed–9782376874768-pag e-155?lang=fr

https://www.lanouvellerepublique.fr/tours/une-avenue-au-nom-d-un-proche-des-nazis

https://www.eyrolles.com/Entreprise/Livre/charles-eugene-bedaux-9782847696233/

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k11792069/f8.item.r=Bedaux%20nuit%20et%20jour

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k11792069/f12.item.r=Bedaux%20nuit%20et%20jour

Podcast avec Thierry Lentz (rtbf) https://auvio.rtbf.be/media/un-jour-dans-l-histoire-un-jour-dans-l-histoire-3210427

Pourquoi ceux qui croient aux « bonnes pratiques » et autres balivernes managériales (mythe du leader tout puissant, sens qui se donne, mythe de la compétence qui peut tout…) tout comme ceux qui croient aux extraterrestres ne sont pas irrationnels comme on pourrait le penser et qu’il est complètement contreproductif de le penser ?

La division du travail sur l’action managériale entre deux « écoles » qui s’ignorent voire se méprisent c’est à dire d’une part, les tenants de la rigueur scientifique, des faits, par le truchement des sciences du travail (ergonomie, clinique du travail, clinique de l’activité, sociologie du travail etc…) dont les travaux gagnent en dignité mais restent malgré tout cantonnés à un cercle restreint (même s’il s’élargit de jour en jour) et d’autre part, les enjambeurs du réel et autres activistes du « problem solving » aux solutions qui ne sont que les indices des problèmes mais dont les travaux, indubitablement, gagnent en succès et en honneurs à court terme malgré le prix humain, économique et politique exorbitant à payer, n’est pas une fatalité.

En effet, il est habituel de penser le monde de manière binaire : vrai vs faux, juste vs injuste, bien vs mal, rationnel vs irrationnel etc… Concernant les délires managériaux actuels, le fameux « bullshit » qui inonde les rayons « Management des librairies » (nous devrions d’ailleurs parler du rayon « Ésotérisme managérial »), ce fameux management sans feu ni lieu, déconnecté du réel, il est tentant de labelliser ses producteurs, ses ambassadeurs et ses consommateurs de fieffés hurluberlus. Parallèlement, les sciences du travail convergent autour de l’idée qu’un management pensé sans penser le travail réel ne peut qu’être, pour reprendre l’expression de Henri Hartung, qu’une « philosophie inspirée par la conjoncture » voire une « technique de pouvoir du propriétaire » (Jean-Claude Liaudet).

Cependant, l’erreur serait de croire, parce qu’ayant la chance d’avoir été nourri par les sciences du travail, que tous ceux qui croient au mythe des « bonnes pratiques » et à une conception héroïque du management seraient des êtres irrationnels ou à minima des « incompétents ». Cela serait faire fausse route car ce n’est pas le cas, loin s’en faut ! Les personnes qui croient au merveilleux ou aux recettes managériales « merveilleuses » ont toujours « de bonnes raisons » de croire ce qu’elles croient. Nous devons intégrer cet état de fait dans les discussions entre les deux « écoles ».

Comme le note Raymond Boudon dans « Essais sur la théorie générale de la rationalité », « lorsque les croyances s’installent dans l’esprit des individus, c’est que ceux-ci ont des raisons fortes d’y adhérer…Il est nul besoin de postuler l’existence de forces cachées, psychologiques, biologiques ou culturelles, pour expliquer les croyances collectives même lorsqu’elles paraissent étranges ». Il faut donc dit-il « admettre que les idées fausses peuvent être fondées sur des raisons fortes, sur des raisons perçues comme valides par le sujet et en ce sens, être rationnelles ».

Les idées fausses étant des faits vrais (Jean Servier), nous devons, pour comprendre « les raisons fortes » de croire ces idées, suivre le conseil du grand spécialiste des croyances Jean-Bruno Renard : « chercher les théories, les à priori, les conjectures plus ou moins implicites qui sont les « bonnes raisons » de croire des acteurs sociaux et qui donnent sens aux idées fausses auxquels ils adhèrent ».

Alors, quelles sont les bonnes raisons de croire à certaines inepties managériales que les sciences du travail ont savamment réfutées ?

Pour ce faire, nous empruntons la grille formalisée par Jean-Bruno Renard dans son ouvrage « Le merveilleux » pour rendre compte de nombreuses croyances fantastiques : croyances aux extraterrestres, croyance aux OVNI, la télékinésie (action psychique à distance), etc…

Cette grille en trois parties (savoir ordinaire/savoir scientifique ; argumentaire ; croyance) permet notamment de mettre en exergue les « arguments, les raisonnements implicites ou explicites qui conduisent de la science aux croyances parascientifiques ». Elle repose sur l’idée fondamentale que les croyances « remettent en cause le savoir ordinaire ou le savoir scientifique en transformant des « propositions absolument vraies » en « propositions intélligemment fausses ».

Faisons l’exercice sur quelques croyances managériales :

| Doxa/ Savoir scientifique | Argumentaire | Croyance managériale |

| La compétence est l’aptitude à satisfaire une tâche | Les tâches sont de plus en plus complexes dans un environnement de plus en plus complexe | Les référentiels de compétences sont les déterminants de la performance |

| Dans un monde qui se transforme vite, la capacité à embarquer le collectif est décisive | Le leadership est un facteur clé de succès dans les organisations | Le leader est un guide suprême, un personnage héroïque dont la capacité d’entraînement est fondamentale |

| Le changement est permanent dans une économie de l’innovation | Traquer dans les organisations la résistance au changement devient indispensable pour s’assurer des succès présents et à venir | Les êtres humains sont réfractaires au changement par nature, il faut donc organiser une lutte sans merci contre la résistance au changement nonobstant le réel du travail. |

| Dans des entreprises étendues et/ou avec des tâches complexes, il y a un lien de corrélation entre qualité de la coordination et la qualité des produits et/ou services | La qualité des prescriptions détermine la qualité de la production | Le travail prescrit, c’est le travail réel |

| Les femmes et les hommes sont la première richesse des organisations | Il faut gérer les ressources humaines pour développer le potentiel des organisations | Les prescriptions permettent une gestion collective des singularités |

Cette grille montre comment l’irrationnel est en quelque sorte rationnel. Ces quelques exemples montrent que ceux qui croient que les référentiels de compétences sont les déterminants de la performance et qui oublient que la faculté n’est pas le jugement, ceux qui pensent que le leader peut de lui-même créer un collectif du travail, ceux qui pensent qu’il est judicieux de traquer les dites résistances au changement sans s’intéresser au travail réel, ceux qui pensent que le travail réel, c’est le travail prescrit, ceux qui pensent qu’une gestion collective des singularités passe par les prescriptions, ne sont pas irrationnels. Ce n’est pas non plus, pour parler comme Michel-Louis Roquette, l’expression d’un « symptôme d’incompétence, mais l’envers d’une fidélité autre, le témoignage de l’exercice d’une pensée sociale » car bien souvent l’écart avec le réel ne vient pas des principes mais des moyens.

La question fondamentale est alors : comment venir à bout de cette « fidélité autre » ?

Pour rapprocher le camp des tenants d’une science du travail comme boussole de l’action collective et le camp d’un management héroïque nourri de « bonnes pratiques » et de buzzwords, il ne suffit pas de traiter ces derniers d’obscurantistes, c’est même contre-productif car comme nous l’avons vu, l’acteur a toujours une raison rationnelle de faire ce qu’il fait ou de penser ce qu’il pense (la fameuse idée wébérienne reprise et élargit par Boudon avec la rationalité cognitive). En outre, les facteurs qui expliquent les croyances managériales sont nombreuses et ancrés : ignorance des sciences humaines et sociales, segmentation et parcellisation du savoir, mécanismes de raisonnement linéaires, attrait pour le sophisme de la cause unique et pour la commensurabilité, fétichisme de « l’action » aux dépens de tout ce qui peut sembler « théorique », facilité d’utilisation des outils par rapport aux raisonnements plus complexes,

Il faut donc, me semble-t-il, d’une part reconnaître la rationalité « dans l’irrationnel » (si nous voulons à garder ce mot) afin de lutter contre « les fidélités autres » par l’éducation (et donc la culture) et la diplomatie des disciplines. En effet, la forte spécialisation actuelle est un terreau favorable aux croyances managériales. Comment peut-on faire une école de commerce ou un master de management sans jamais avoir eu un cours sur l’irréductibilité du travail réel au travail prescrit, bien connue en France depuis 1916 grâce aux travaux de Jean-Maurice Lahy ?

D’autre part, il s’agit d’engager une discussion et une « compétition argumentative » basée sur le respect avec ceux qu’on essaie de convaincre de la nécessaire prise en compte la centralité du travail comme déterminant d’un management performant dans le temps et dans l’espace et qui permet de mieux vivre.

Enfin, l’indulgence doit toujours être de mise car personne n’a le bon Dieu dans la poche y compris ceux qui sont nourris par sciences du travail : l’être humain est à la fois rationnel et irrationnel. Comme le précise d’ailleurs Jean-Bruno Renard, même de grands hommes ayant marqué la science ont eu leur part d’ombre c’est à dire de croyances parascientifiques : John Neper inventa les logarithmes pour calculer la date de la fin du monde, Isaac Newton était un féru d’alchimie, l’astronome Edmund Halley et le mathématicien Leonhard Euler étaient partisans de la théorie de la terre creuse.

L’humilité et le dialogue sont donc de rigueur si nous voulons que les sciences du travail, au-delà des constats, fertilisent, pour le meilleur, le regard des managers et des dirigeants dans la quête d’une performance soutenable et productrice de santé. Ce sont, il me semble, des voies raisonnables pour éviter, comme dirait Bernard Le Bouyer de Fontenelle (1657-1757), d’étendre « la sottise à l’infini » car malheureusement, le management sans feu ni lieu arrive plus que jamais à convaincre malgré la mise en garde de Nietzsche, « une chose qui convainc n’est pas vraie pour autant, elle est seulement convaincante ».

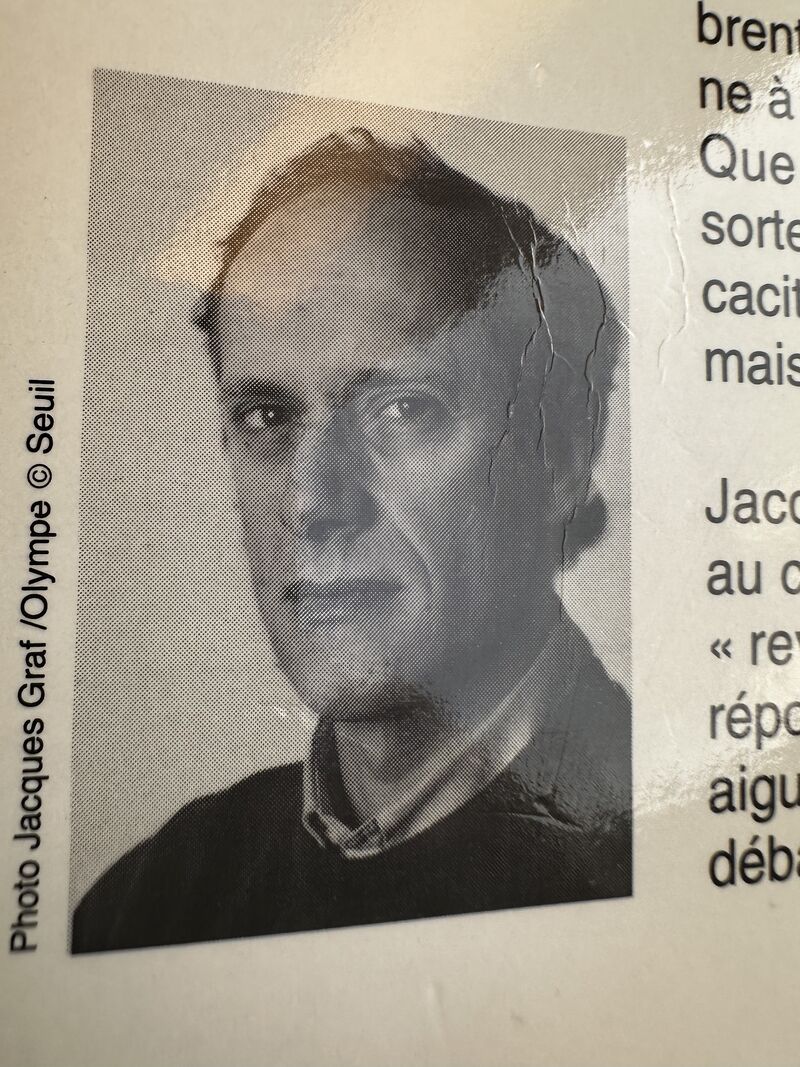

Hommage à un soldat inconnu tombé au champ de bataille de la connaissance et du management soutenable.

« Ma pratique de consultant est fortement marquée par ma formation d’origine, je suis convaincu que les mots ont un sens et qu’on ne peut pas dire n’importe quoi, je ne crois pas aux recettes et aux méthodes toutes faites, suis partisan des méthodologies rigoureuses et j’ai toujours la naïveté de croire qu’un problème bien posé est à moitié résolu. Bref, je préfère les bonnes questions aux bonnes réponses!

… Depuis cinq ans, je n’arrive d’ailleurs plus à suivre tant les publications sont nombreuses. Mais combien d’idées nouvelles ? Aujourd’hui, je suis pleinement satisfait lorsque je trouve au moins une idée dans un livre de management. Les modes managériales se succèdent à un rythme effréné, les salons se multiplient et il y aura bientôt plusieurs « collections » par an. Mais ce qu’on nous fait passer pour de la haute couture n’est bien souvent que du prêt-à-porter. Le prêt-à-penser managériale fait ainsi des ravages dans nos entreprises ».

Ces mots qui auraient pu être les miens sont de Jacques Le Moüel, dans son ouvrage « Critique de l’efficacité », c’était il y a 33 ans.

33 ans plus tard, pas une ligne à retirer dans ces propos. Les livres de management pullulent mais les idées nouvelles, depuis plus de 30 ans, se comptent sur les doigts d’une main.

La « nulliture » managériale est certes de plus en plus maquillée en plats gastronomiques mais nous pouvons dire, avec le mathématicien et philosophe Gilles Châtelet dont on connaissait le sens de la formule, « qu’on mange du différent pour chier du même ».

Ce même : c’est le taylorisme new age, adepte du transformisme mais dont les officiers supérieurs (certains consultants et chercheurs) n’ont toujours pas compris que « les reformés » (ceux qui font le travail au plus près du terrain) en savent plus, sur bien des aspects, que les réformateurs, c’est à dire ceux qui pensent le travail qu’avec des formules.

Loin de moi tout populisme managérial, mais nous ne pourrons aborder la complexité croissante des situations de travail avec succès qu’en mobilisant les énergies de l’ensemble des parties prenantes à l’action collective afin d’ajuster les perspectives et poser les bases d’une performance soutenable.

Sans cela, le taylorisme new age produira toujours des fruits mais des fruits secs qui ne sont qu’investissements dans la déception. L’ersatz de responsabilité, ce qu’il est convenu d’appeler la RSE, ne nous sauvera pas.