L’ouvrage est dorénavant disponible sur le site de l’éditeur, sur Amazon, à la Fnac, sur Cultura… et dans toutes les librairies de proximité.

L’Harmattan

AMAZON

FNAC

l'ART DE MANAGER POUR PERMETTRE AUX HOMMES DE MIEUX VIVRE

Bienvenue sur le site de Ibrahima FALL, Hommes & Décisions, Docteur en sciences de gestion

L’ouvrage est dorénavant disponible sur le site de l’éditeur, sur Amazon, à la Fnac, sur Cultura… et dans toutes les librairies de proximité.

L’Harmattan

AMAZON

FNAC

J’ai le plaisir de vous annoncer la parution de mon ouvrage intitulé :

L’entreprise contre la connaissance du travail réel ? : « l’humain d’abord » ou le syndrome du sacrifié en premier.

Ce livre est le résultat d’une réflexion chemin faisant par le truchement d’articles et autres prises de parole de quelqu’un ayant la chance d’avoir une expérience plurielle : chercheur en management, créateur d’entreprises, salarié de grandes entreprises, consultant en management.

Au fur et à mesure de ce long voyage de plusieurs années qui m’a permis de confronter les perspectives (théorie et pratique, grande et petite entreprise, public et privé, opérationnel et consultant etc..), il m’a semblé évident que le management bien que décrié car trop souvent médiocre n’est que l’arbre qui cache une certaine crise de la connaissance dans les organisations. En effet, alors que les entreprises et les organisations en général doivent faire face comme jamais à des enjeux de civilisation (enjeux politiques, technologiques, écologiques, sociaux, sociétaux…, si toutefois une telle distinction est encore possible dans notre modernité), nous y constatons de plus en plus un effondrement de la pensée du travail qui ne permet pas à ces dernières d’être pleinement et concrètement à la hauteur de ces défis malgré une force technologique sans précédent.

Ce livre n’est donc surtout pas un livre de recettes (inutile voire nocif, hélas, il y en a beaucoup sur le management) ni un livre de méthodes (le monde vivant n’est pas réductible à une méthode). C’est un ouvrage qui, d’une part, donne à voir le travail tel qu’il est dé-pensé dans de nombreuses organisations avec un management paresseux porté à bout de bras par des marchands de sommeil conceptuel ; d’autre part, il dessine, à destination de tous ceux engagés dans l’action dans et pour les organisations (opérateurs, managers, dirigeants, consultants en management, chercheurs en management…) des canevas pour re-penser le travail, les dynamiques de transformation et de changement qui en donnent le rythme, sans idéalisme naïf mais en remettant dans le jeu tout ce qui, malencontreusement (ou pas), a été mis hors-jeu.

L’ouvrage est dorénavant disponible sur le site de l’éditeur, sur Amazon, à la Fnac, sur Cultura… et dans toutes les librairies de proximité.

L’Harmattan L’ENTREPRISE CONTRE LA CONNAISSANCE DU TRAVAIL RÉEL ? – « L’humain d’abord » ou le syndrome du sacrifié en premier, Ibrahima Fall – livre, ebook, epub (editions-harmattan.fr)

AMAZON L’entreprise contre la connaissance du travail réel ?: L’humain d’abord » ou le syndrome du sacrifié en premier » : Fall, Ibrahima: Amazon.fr: Livres

Avec la crise du management, au-delà des constats que beaucoup peuvent partager, il faut agir. L’action se heurte néanmoins à un obstacle de taille : la « force intrinsèque des idées vraies » est certes nécessaire pour passer à l’action mais elle n’est pas suffisante. Toute action de transformation du réel dans et en dehors des organisations se heurte aux stratégies des acteurs qui découlent des contraintes et des ressources qui façonnent leur rapport au réel. D’ailleurs Freud pointait déjà la faiblesse de l’intellect, de la raison par rapport à la force des instincts.

Je ne crois donc pas à un « autre management » qui serait le produit d’un « alter management » comme ensemble de pratiques organisées en système malgré les formations en « alter management » qui voient le jour. Les mêmes causes produisent les mêmes effets : penser le management comme un système, c’est inexorablement dériver vers un système de prescriptions qui ne peut contenir le réel (et c’est un euphémisme). Ce qui, volens nolens, aboutit à des dogmes, des clichés et des slogans qui sont in fine contreproductifs.

Comme le disent certains philosophes et historiens au sujet de l’histoire, je pense que le management qui ne dupe pas son monde ne se joue pas au centre (avec des théories générales) mais à la périphérie (au contact du travail réel). Pour le dire autrement, ce ne sont pas les grandes théories qui donnent le la en matière d’action collective ; les petites théories de la vie ordinaire dans les organisations sont d’une importance fondamentale. Je suis d’accord avec Bernard Charbonneau lorsqu’il dit que l’accent mis sur le tout l’est forcément aux dépens des parties. Cela s’applique aussi au management : l’accent mis sur les grandes philosophies gestionnaires, les grandes théories, l’est au dépens des « détails », des « exceptions » qui fondent le vécu des individus et donc leurs actions et du sens qu’ils donnent à ces actions.

C’est pourquoi, pour favoriser l’action en faveur d’un management « qui permet de mieux vivre », les « détails » managériaux doivent être pris au sérieux. En effet, comme l’avait bien vu Paul Valéry, « les petits faits inexpliqués contiennent toujours de quoi renverser toutes les explications des grands faits ». C’est pour cette raison que je pense qu’une micrologie des faits managériaux devrait être au centre des enseignements dans les formations en management. J’entends par fait managérial, toute action ordinaire dans une situation de travail qui implique des femmes et des hommes concourant à la production de biens et/ou de services. La micrologie des faits managériaux est ainsi une analyse des détails constitutifs des faits managériaux des situations de travail. Ces détails concourent, d’une part, au sens que peuvent donner les acteurs aux situations de travail et, d’autre part, façonnent les impacts et les types d’impact des actions sur l’ensemble des parties prenantes y compris sur l’écosystème dans son ensemble.

La micrologie des faits managériaux repose sur des connaissances dont une grande partie n’est pas issue des sciences de gestion mais sans laquelle toute tentative de compréhension des situations de travail ordinaires est vaine. Il s’agit de connaissances dans les domaines du langage, de l’histoire, de l’analyse de l’activité, de la logique, de l’épistémologie… qui permettent d’analyser et de comprendre les faits ordinaires du travail (dans les situations de travail) afin d’ébranler les certitudes et de nourrir la réflexivité nécessaire pour « obtenir le plus » en « sacrifiant le moins ».

Une telle micrologie des faits managériaux ne se décrète pas, elle doit reposer, dans les formations en management, sur un parcours pédagogique ordonné et permettant :

La micrologie des faits managériaux est ainsi une application concrète, au plus près du terrain de la « diplomatie des disciplines » que j’appelle de mes vœux. Ce n’est donc ni une diplomatie « de salon » c’est-à-dire une diplomatie « Ferrero » ni la chimérique « hybridation des disciplines » qui est une impasse logique. C’est une diplomatie concrète qui s’éprouve dans les situations de travail, une diplomatie « du grimpeur » c’est-à-dire une mise en action de « l’esprit de grimpeur » dont parlait Musil : le grimpeur sait plus que n’importe qui d’autre, c’est une question de vie ou de mort, que « le pied le plus sûr est toujours aussi le plus bas placé ». Concernant le travail, partir des faits, c’est le point de départ de toute réflexion qui implique la destinée de femmes et d’hommes dans ce que la vie a de plus banal et d’ordinaire. D’ailleurs Chomsky ne s’y est pas trompé lorsqu’il dit que « les affaires du monde sont banales : rien dans les sciences sociales ou dans l’histoire ou dans je ne sais quoi n’est au-dessus des capacités intellectuelles d’un jeune de quinze ans. Il faut travailler un peu, lire un peu, réfléchir – rien de très profond. […] L’idée qu’il faut posséder des qualifications spéciales pour parler des affaires du monde n’est qu’une escroquerie de plus ». Le message central que fait passer Chomsky dans ces quelques lignes s’applique au management qui n’est qu’une « des affaires banales » mais fondamentales du monde. Réformer le management nécessite donc de s’arc-bouter aux faits, aux détails qui constituent les faits, de « travailler un peu, lire un peu, réfléchir – rien de très profond » (notons que « travailler peu » pour Chomsky n’est pas « travailler peu » pour le commun des mortels). De tels conseils appliqués au management doivent se matérialiser dans les conditions de possibilité d’une micrologie des faits managériaux au plus près du terrain.

Pour ainsi dire, la réforme du management ne sera pas « télévisée » pour parler comme le romancier et poète Gilbert Scott-Heron, elle ne se fera pas dans les livres, dans les grands discours des sachants ni dans les « posts » plébiscités sur Linkedin mais dans le « terre-terre » du travail réel pour parler comme les argotiers d’aujourd’hui. Elle se fera par le biais d’acteurs (managers, consultants…) engagés dans la vie ordinaire des situations de travail, situations, par essence, diverses, complexes et difficilement modélisables. Pour parler comme Chomsky concernant la politique, il ne doit pas s’agir d’une nouvelle technique « pour faire croire à la population qu’elle ne sait rien, et qu’elle devrait rester en dehors de tout cela et laisser les types intelligents s’occuper de tout. Pour cela, il faut prétendre qu’il s’agit d’une sorte de discipline ésotérique et qu’il faut être docteur es quelque chose pour pouvoir en parler ». En politique comme en management, le concret des situations de vie ou de travail, ce sont de petites théories qui, a minima, complètent ou amendent les grandes théories.

La micrologie des faits managériaux a donc pour ambition de faire éclore un management « d’exception » dans le sens « musilien » du terme à savoir un management qui prend au sérieux les exceptions, le particulier c’est-à-dire ce qui ne se répète pas, qui pourtant existe mais échappe à tout pouvoir prescriptif et interroge les tensions donc l’efficacité d’une action collective. Un tel management « exceptionnel » ne peut advenir sans le souci du détail. Il ne s’agit pas, comme nous venons de le voir, d’un souci du détail pour le détail mais de la prise en compte de tout ce qui peut éclairer l’action collective au contact des contingences du réel.

C’est pour cette raison qu’il n’y aura pas de grand soir de la réforme du management mais simplement des veillées au plus près du travail réel grâce à la micrologie des faits managériaux.

Concernant les actions qui engagent le corps notamment le travail, nous vivons sous un régime dont Aristote fut un des premiers théoriciens. Ce dernier a élaboré un distinguo fondamental entre ce qu’il appelle la poièsis et la praxis. La praxis (la « pratique ») n’aurait d’autre fin que le perfectionnement de l’agent. Quant à la poièsis (la « production »), elle aurait pour finalité une œuvre extérieure à l’agent notamment la production de biens et/ou de services. Concernant la poièsis, l’agent ne serait rien, l’œuvre extérieure serait tout.

Une telle dichotomie a eu et continue d’avoir des implications concrètes dans la société, en voici quelques exemples :

– Le dualisme travail-créateur et travail-corvée : du moment où poiesis et praxis sont distinguées de manière dichotomique, les implications sociales et concrètes ne se font pas attendre. Il y aurait d’une part le travail noble, qui ne vise que son propre exercice (une fin en soi), qui grandit son homme et le travail avilissant, la corvée (une activité professionnelle selon Dewey, définie unilatéralement, par des contraintes extérieures), un mal nécessaire, réservé jadis aux classes inférieures. D’ailleurs comme le note Dewey*, il fut un temps, médecin et chirurgien n’avaient pas plus de prestige que valet et barbier. Pour l’anecdote, en France, jusqu’au 16ème siècle, les barbiers pouvaient être chirurgiens, on parlait alors de barbiers-chirurgiens, ces derniers avaient moins de prestige que les médecins qui ne faisaient que des consultations.

De nos jours, nous pourrions dire que le travail-créateur concernerait à quelques exceptions près, ceux qui ont fait de leur passion un travail. Ce parti pris dualiste du travail sous-tend, concernant le travail-corvée, une conception essentiellement étriquée de l’activité, laquelle sera portée à son firmament par l’organisation scientifique du travail.

– L’organisation scientifique du travail comme Ultima Thulé du travail-corvée : Du moment où le travail-corvée se résume à la dimension technique de l’activité (donc une activité sans « Homme »), on peut en optimiser le rendement en séparant conception et exécution, en considérant les acteurs non plus comme des êtres sensitifs et sociaux mais comme des ressources et gérées comme telles. Dès lors, le plaisir dans le travail-corvée désormais entravé voire quasi impossible, les compensations sont à chercher dans le salaire, les congés payés et dans toute autre gratification extérieure au travail. Il n’est donc pas étonnant que le management moderne formalisé par des ingénieurs (Taylor et Fayol notamment) ait été la résultante de cette conception étriquée du travail et de l’homme au travail. On peut donc faire l’hypothèse que l’homme vu simplement comme une « ressource humaine » ainsi que les maux du management découlant d’une telle fiction soient une conséquence symbolique du dualisme praxis vs poièsis qui a essaimé dans les représentations que nous avons du travail.

– L’institutionnalisation du déni du travail réel: la dichotomie aristotélicienne entre la poièsis et la praxis entérine un déni du travail réel par l’amputation délibérée de l’homme au travail d’une partie de lui-même. Les sciences du travail nous apprennent pourtant que le travail est à la croisée de trois mondes : le monde objectif, le monde subjectif et le monde social. Réduire la poièsis à sa dimension instrumentale, c’est ainsi nier le rapport entre l’homme et son œuvre et entre l’homme et les autres. Toute action est action sur soi, action avec les autres, sur les autres et pour les autres. En effet, il n’y a pas de travail bien fait (Veblen va jusqu’à penser qu’il s’agit d’un instinct : « l’instinct du travail bien fait »), s’il n’y a pas une identification de l’homme à son œuvre, si ce dernier n’est pas capable de mettre du sien dans l’œuvre et dans le collectif. L’autonomie et la responsabilité doivent donc être recherchées non pas combattues, ce qui est souvent le cas aujourd’hui avec un management de plus en plus coercitif malgré l’humanisme verbal. Il est fort juste de dire comme Paul Valéry que l’augmentation des contrôles a pour effet la « dégénérescence du goût de la responsabilité ». Une telle déresponsabilisation transforme tout travail en labeur donc en corvée.

Il va sans dire qu’aujourd’hui, réformer le travail et le management, c’est dépasser la dichotomie travail-créateur vs travail-corvée. Nous avons construit le régime actuel du travail par le truchement de ce dualisme dont les conséquences sont loin d’être neutres pour nos sociétés. La mise en œuvre opérationnelle de cette vision dualiste du travail n’est certainement pas étrangère à l’accroissement de nos performances industrielles et commerciales, elle est indéniablement aussi le lit de Procuste de l’aménité, de la coopération et de la démocratie dans les relations sociales car travailler ce n’est pas juste produire, c’est aussi une certaine conception du vivre ensemble. Nous avons de fait sous-estimé la centralité du travail et donc les effets éducatifs du travail sur l’homme et sur la société en général comme le remarque Dewey* : c’est « une erreur historique » d’avoir pensé que l’école seule forge les habitudes et donc le caractère.

Le travail qui occupe la plus grande partie de notre vie, forge aussi le caractère et impacte positivement ou négativement la vie en société. C’est pourquoi la coopération dans le travail n’a pas juste pour finalité la performance soutenable de l’entreprise et la préservation de la santé des travailleurs, elle est aussi la brique nécessaire pour une société qui veut tendre vers une démocratie moins fantasmée et plus réelle. Il faut certainement être naïf pour penser qu’on peut, dans le travail, être indifférent à la vérité, à la souffrance d’autrui, aux arguments des autres, à la bienséance et en être sensible en société. Nous ne pouvons pas construire une société libre avec des moyens d’esclaves disait si justement Jacques Ellul. Il y a de fait une antinomique entre les aspirations démocratiques des nations et le féodalisme managérial.

*(cf. Emmanuel Renault : Le travail et ses problèmes. Biologie, sociologie et politique chez John Dewey, Editions Vrin)

En voyant sur Amazon le nombre de commentaires et les évaluations concernant un ouvrage de Paul Valéry intitulé « le bilan de l’intelligence », issu d’une conférence prononcée en 1935 et un ouvrage de Nabilla intitulé « Trop vite », on ne peut que sourire du « taux d’engagement » comme on dit aujourd’hui, relativement bas, en faveur de l’ouvrage de Paul Valéry (pour quelqu’un qui connaît ce dernier, bien sûr).

Néanmoins, j’ai voulu profiter de l’occasion pour illustrer ce que j’appelle « l’allégorie de Nabilla » ou la maladie des faits afin de mieux expliciter les limites d’un esprit ou d’un management uniquement rivé sur les faits et rien que les faits. S’appuyer uniquement sur les faits en faisant fi de la connaissance qui permet de leur donner du sens est aussi dangereux que de nier les faits car le glissement des faits aux opinions n’en est que plus redoutable! Le fameux « c’est factuel » est rarement suffisant pour saisir le sens des choses, pour s’approcher de la vérité et donc pour minimiser les risques de tomber dans l’erreur et dans l’illusion.

Voici le raisonnement qui semblant logique peut très vite dériver sur des opinions :

Si nous nous arrêtons uniquement aux faits en faisant fi de l’histoire, du contexte, du contenu des livres, de la biographie des auteurs… grosso modo de toute la connaissance qui permet d’avoir une chance non négligeable d’avoir un jugement « correct », le raisonnement développé ci-dessus est factuel jusqu’au point 3 notamment. Puis l’opinion prend le dessus sur les faits.

Un tel glissement rapide des faits aux opinions aurait être minimisé par une mise en contexte des faits, antidote à la généralisation, à l’essentialisation, à l’extrapolation, à la minoration hasardeuses pour éviter de passer à côté de l’essentiel. Sans une telle mise en contexte, ce qui advient, très souvent, c’est le remplacement de la conception traditionnelle de la vérité (correspondance entre la pensée et la réalité) par ce que Robert Musil appelait des « prothèses de vérité ». Notre époque ne manque pas de « prothèses de vérité » : A la vérité-réussite et à la vérité-satisfaction dont parlait Bouveresse, on peut ajouter la vérité-utilité, la vérité-préférence, la vérité-sincérité… De telles « prothèses » cimentent in fine l’erreur et l’illusion, ce qui n’est jamais sans conséquence. « On ne cache pas le cadavre d’un éléphant sous les feuilles » dit un proverbe Beti.

En entreprise, la maladie du déni du réel se drape soit dans le déni des faits (très classique) mais aussi dans le fait de ne tenir compte, exclusivement, que des faits : notamment ce qui se voit, ce qui se constate, ce qui se mesure sans la nécessaire mise en contexte . Le culte des faits (et rien que des faits) sans ce qui permet de donner du sens aux faits c’est à dire la connaissance mène inexorablement toute organisation vers un lit d’absurdités qui, sans les conséquences concrètes sur la vie des gens et sur la performance à long terme de toute organisation, nous ferait, avec du recul, plus rire que pleurer. D’ailleurs, l’absurdité peut y être aussi spectaculaire que de comparer les productions intellectuelles de Nabilla et de Paul Valéry (exemples : prendre un indicateur pour un objectif; penser que le sens est dans les mots…) mais nous n’y prêtons pas (plus) attention car, quelque chose qui devient trop réel cesse, hélas, d’être un problème. Nous nous accoutumons très vite à la bêtise même lorsqu’elle est spectaculaire. L’Homme est ainsi fait.

L’antidote contre un esprit uniquement rivé sur les faits et qui pense que les faits se suffisent à eux mêmes, c’est le discernement qui ne s’acquiert que par la culture générale (qui n’est pas la documentation ou le savoir que détiendrait un fort en thème), c’est à dire toute connaissance qui permet de s’orienter dans la pensée et dans l’action par le truchement de l’imagination et de la sensibilité. D’ailleurs un curieux hasard fait que dans le livre de Paul Valéry dont il est question plus haut, ce dernier qualifie la sensibilité « de véritable puissance motrice » de l’intelligence mais nous alerte du risque de la voir s’altérer à cause d’une pléthore d’abus : « abus de vitesse, abus de lumière, abus de toniques, de stupéfiants, d’excitants… Abus de fréquence dans les impressions ; abus de diversité ; abus de résonance ; abus de facilités ; abus de merveilles ; abus de ces prodigieux moyens de déclenchement, par l’artifice desquels d’immenses effets sont mis sous le doigt d’un enfant ». Pour ainsi dire, l’abus de l’instant, le frère siamois de l’abus des faits, nous ronge comme la chenille ronge les feuilles d’une plante.

Vivre que des faits sans la connaissance qui permet de comprendre les faits, c’est sacrifier le sens des choses. Mr Gradgrind, un des personnages clés du livre de Charles Dickens, Les Temps difficiles, qui voulait bannir l’imagination de la pédagogie à l’école et réduire le monde aux seuls faits, l’a appris à ses dépens.

Enjamber le réel, c’est donc soit nier les faits, soit être trompé par les faits (basculer dans les opinions comme on le voit dans l’illustration ci-dessus) ou se tromper carrément de faits. C’est le drame actuel du management et osons le, de l’époque. Il en sera ainsi aussi longtemps que le culte exclusif des faits sans mise en contexte ne laissera pas de place au culte de la connaissance qui éclaire les faits. Ce n’est pas gagné car comme l’avait bien vu Edgar Quinet, « nous avons contracté un tel besoin de faux que nous voulons être trompés, même dans les choses qui n’ont de valeur que par leur véracité ». La déséducation actuelle à la réalité par l’abstraction et le formalisme, le culte sans la culture qui fertilise le discernement n’arrangent rien à l’affaire car Nabilla a raison, nous allons décidément « trop vite » en besogne alors que « le bilan de l’intelligence » autrement dit la réflexivité comme la pratique Paul Valéry, nécessite de perdre du temps pour mieux en gagner. George Bernard Shaw avait raison, il faut toujours « rester humble devant les faits, garder sa fierté devant les croyances ».

Le fameux « doute linguistique » dont parlait Karl Kraus est de mise lorsqu’il s’agit de parler d’intelligence collective dans le cadre du travail. En effet, cette dernière, dans l’air du temps depuis de nombreuses années, me semble être plus une figure de style qu’une réalité objective et ce, pour plusieurs raisons :

Pour finir, on peut dire qu’il y a un certain paradoxe dans le fait que n’avons jamais autant parlé d’intelligence collective alors que les rapports de travail sont de plus en plus individualisés (le fameux traitantisme) au point de faire de la coopération une qualité intrinsèque des individus dans certains discours et écrits . L’intelligence collective ne serait-elle pas un des nombreux arbres qui cachent la foret du travail ? Une telle question est légitime. En effet, dans le travail, la condition sine qua non d’une intelligence transpersonnelle, c’est l’existence d’un collectif de travail (à noter que le travail collectif ne fait pas le collectif de travail), lequel ne se décrète pas et se réinterroge aussi souvent que nécessaire.

Si nous tenons toujours à accoler « intelligence » et « collectif », nous devons plus parler d’une intelligence du collectif que d’une intelligence collective. L’intelligence du collectif est toujours conditionnelle, précaire, et heureusement car c’est le dialogue raisonné avec le réel et avec les autres qui fait l’intérêt et le plaisir que nous pouvons trouver dans un travail. Toute l’intelligence, dans cette optique, doit consister à travailler pour faire advenir un collectif, au-delà et contre les postures héroïques. Sans un tel travail, le délire collectif lui, n’est jamais loin, car nous le savons, la nature a horreur du vide.

06/12/2022 – par Murielle Wolski

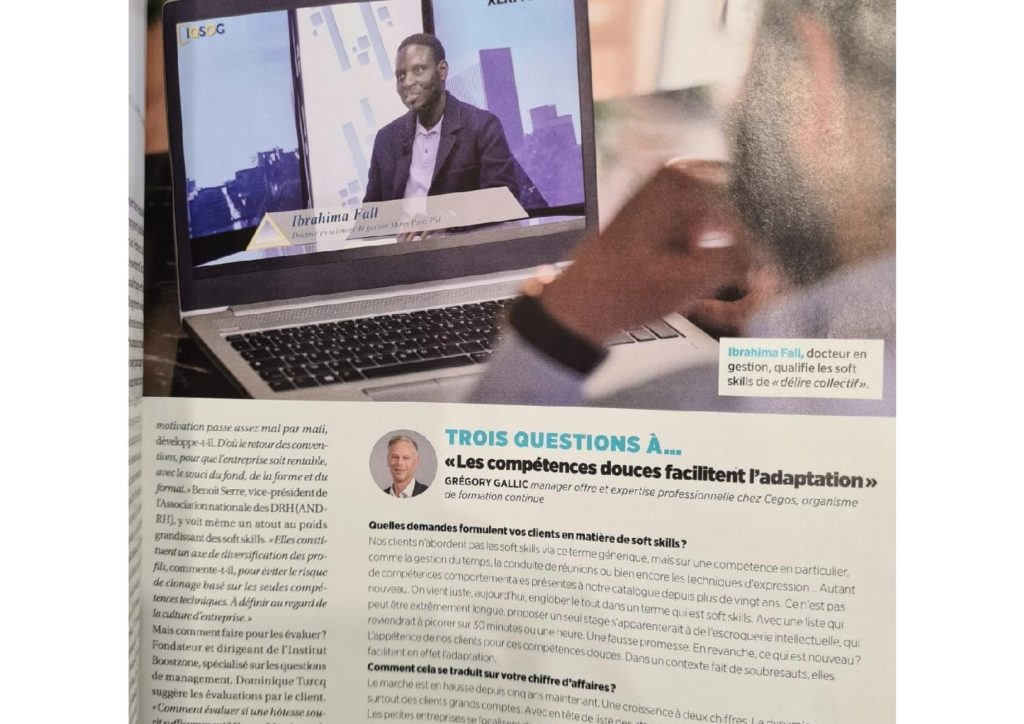

Intitulée « Le délire collectif des soft skills », la vidéo d’Ibrahima Fall, docteur en gestion, a fait un tabac. « D’ordinaire, les interviews tournent autour des 20 000 à 25 000 vues, explique Priscilla Dusart, manager de la communication de Xerfi, institut d’études privé. En moins de trois semaines, il en a fait 42 500. » Serait-ce le premier signe du lézardage d’un discours bien rodé derrière lequel toutes les entreprises s’engouffrent tête baissée, sans plus de réflexion ? Que sont les soft skills, selon Ibrahima Fall ? « Une bouée de sauvetage, répond-il. Le management a pour ambition d’aider les entreprises à maîtriser l’incertitude. Et les compétences …….

…….