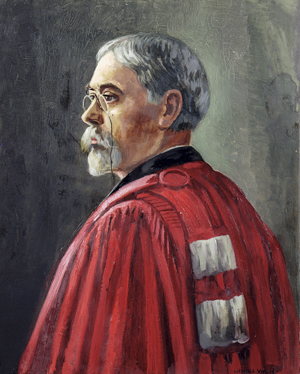

Maurice Hauriou (1856–1929), théoricien majeur du droit public français, est rarement mobilisé en sciences de gestion. Pourtant, ses travaux sur l’institution offrent une conceptualisation originale et anticipatrice du management, fondée sur la conduite d’une œuvre collective dans le temps, en tension entre représentation et mouvement. Hauriou, bien avant Henri Fayol et Jean-Maurice Lahy, a formulé une pensée du management à la fois politique, incarnée et attentive au travail réel. Il s’agit d’une invitation à revisiter les fondements du management contemporain à la lumière d’un juriste institutionnaliste. Ce que Hauriou offre ainsi aux sciences de gestion et du management, c’est la possibilité d’un retournement : penser le management non à partir de l’organisation formelle ou de la performance mais à partir de ce qui fait tenir dans le temps, justesse des finalités et responsabilité des personnes. À l’heure où le management est trop souvent réduit à des procédures, des indicateurs ou des instruments de conformité, Hauriou nous rappelle qu’il est avant tout une fonction politique du lien social, une conduite située des équilibres humains et un acte instituant.

Introduction

Le management contemporain est souvent crédité à Henri Fayol (1841–1925), auteur des fonctions administratives canoniques, et à Taylor, père du management scientifique. Jean-Maurice Lahy (1872–1943), quant à lui, introduit une critique fondée sur l’analyse du travail réel. Pourtant, dès 1898, dans ses Leçons sur le mouvement social, Maurice Hauriou élabore une pensée de l’institution qui préfigure une conception du management plus riche, plus politique et plus incarnée.

2. Hauriou face à Fayol : conduire une institution, pas seulement administrer

Hauriou définit l’institution comme « Une idée d’œuvre ou d’entreprise qui se réalise et dure juridiquement dans un pouvoir et une organisation. » (1898). Cette définition triplement structurée (idée – œuvre – durée) s’écarte d’une approche instrumentale. L’institution n’est pas un organe ni un processus mais une dynamique collective orientée par un projet. Hauriou introduit une fonction centrale, absente chez Fayol : la conduite. Ainsi, là où Fayol découpe, rationalise, planifie, Hauriou propose une régulation vivante, tenant compte des tensions, de la durée, de la symbolique, de la justice.

Chez Hauriou, le rôle du responsable est donc de conduire : maintenir l’équilibre entre les forces du mouvement (action, engagement) ou forces organiques et les forces de représentation (valeurs, normes) car « le mouvement sans représentation s’épuise ; la représentation sans mouvement se fige. ». Fayol, à l’inverse, formalise cinq fonctions (prévoir, organiser, commander, coordonner, contrôler) dans une logique instrumentale.

3. Hauriou face à Lahy : une attention précoce au travail réel

Jean-Maurice Lahy, dès 1913, critique le taylorisme et introduit les premières observations scientifiques sur les conditions réelles du travail humain. Il souligne que la productivité dépend du respect du rythme humain, de la subjectivité et des contraintes invisibles. Hauriou en pose déjà les fondements épistémologiques et politiques dès 1898. Jean-Maurice Lahy distingue ainsi clairement le travail prescrit, défini par les procédures et les instructions, du travail réel, tel qu’il est effectivement réalisé par les travailleurs, avec ses ajustements, ses imprévus et ses arbitrages.

Néanmoins, bien avant Lahy, Hauriou théorise un espace conflictuel entre mouvement social réel (ce qui se passe concrètement dans la société/institution (travail réel, tensions, pratiques)), la représentation du mouvement (discours, normes, valeurs…) et la conduite du mouvement (ajustement entre les deux, en situation). Pour ce dernier, le rôle du dirigeant est d’assurer la conduite régulatrice c’est-à-dire une prise en compte active du réel mouvant au sein de l’institution. Ce qu’il appelle « la conduite », c’est l’art de maintenir une certaine « température moyenne de croisière » entre ces deux pôles c’est à dire d’assurer une gestion de l’écart entre le prescrit et le réel, entre le pôle froid (représentation du mouvement) et pôle chaud (le mouvement). En effet, quand c’est trop froid, l’institution devient vide et perd prise sur le réel, quand c’est trop chaud, elle se dissout dans l’instant et perd le sens de l’œuvre.

4. Une conception instituante du management

Hauriou pense les institutions comme des systèmes d’énergie sociale. Il oppose les forces organiques (agissements concrets, travail réel…) aux forces représentatives (valeurs, normes, symboles…). Cette articulation produit de la durée et institue le sens. Il insiste sur la responsabilité et la liberté comme n’existant que dans la personne : « La responsabilité, comme la liberté, ne se trouve que dans la personne. »

Conclusion

En amont des fondations classiques du management, Maurice Hauriou développe une pensée profondément originale de la conduite des institutions. Loin d’un pilotage techniciste ou d’un commandement fonctionnel, il conçoit l’institution comme une œuvre collective en devenir qui exige un effort constant de régulation entre ce qui se fait (le mouvement) et ce qui se signifie (la représentation). En cela, il propose une vision du management comme fonction instituante, au service d’une tension féconde entre les pratiques concrètes et l’idéal qui les oriente.

Loin d’ignorer les réalités du travail, Hauriou en pressent déjà les écarts et les ajustements, en amont des travaux de Lahy sur le travail réel. Ce n’est pas un simple gestionnaire qu’il dessine, mais un conducteur responsable, dont la tâche consiste à maintenir la vitalité de l’institution, non par la seule planification, mais par l’écoute des forces sociales, la prise en compte du terrain, et la capacité à donner du sens. Le rôle du manager n’est plus celui d’un organisateur de tâches, mais d’un interprète du lien entre œuvre et action, garant de la durée et de la légitimité collective.

Redécouvrir Hauriou aujourd’hui, ce n’est pas faire œuvre d’archéologie : c’est ouvrir un horizon critique et fondateur pour réconcilier sens, responsabilité et travail réel dans les pratiques de management contemporaines.

Bibliographie :

– Hauriou, Maurice. Leçons sur le mouvement social : cours de droit constitutionnel professé à la Faculté de droit de Toulouse, 1898. Paris : Félix Alcan, 1898.

– Fayol, Henri. Administration industrielle et générale : prévoyance, organisation, commandement, coordination, contrôle. Paris : Dunod, 1916.

– Lahy, Jean-Maurice. Études de psychologie du travail. Paris : Félix Alcan, 1930.

(Recueil posthume d’articles écrits entre 1913 et 1930, publié sous la direction de ses collègues après sa mort.)