Pas de bien-être sans bien-vivre, pas de bien-vivre sans bien-faire.

Le lien entre bien-être et bien-faire, Simone Weil l’avait déjà pressenti dans La condition ouvrière : « L’usine devrait être un lieu de joie, un lieu où, même s’il est inévitable que le corps et l’âme souffrent, l’âme puisse aussi pourtant goûter des joies, se nourrir de joies. »

Cette conviction n’est pas seulement européenne. Dès 1914, l’économiste et sociologue américain Thorstein Veblen parlait d’un « instinct du travail bien fait » (instinct of workmanship), qu’il définissait comme un trait universel de la nature humaine : « The instinct of workmanship is the universal trait of human nature which seeks efficiency and the realization of work for its own sake ». Ainsi pour Veblen, l’instinct du travail bien fait est une force anthropologique et sociale. C’est lui qui permet aux individus de trouver sens et fierté dans leur activité, et aux sociétés de progresser en consolidant des institutions stables.

Plus près de nous, Yves Clot a donné à cette vérité toute sa force contemporaine : « Le plaisir du travail bien fait est la meilleure prévention contre le stress : il n’y a pas de bien-être sans bien-faire. » (Le travail à cœur, 2010)

Dans le monde anglo-saxon, John Ruskin affirmait déjà : « The highest reward for a man’s toil is not what he gets for it, but what he becomes by it. » (The Stones of Venice, 1851–1853): « La plus haute récompense du travail d’un homme n’est pas ce qu’il en obtient, mais ce qu’il devient grâce à lui. »

Et Richard Sennett rappelait encore : « People can learn about themselves through the things they make, that is, through the work well done. » (The Craftsman, 2008) « Les gens peuvent apprendre à se connaître à travers ce qu’ils fabriquent, autrement dit par le travail bien fait ».

Pourquoi introduire le bien-vivre ?

Si le lien entre bien-être et bien-faire est désormais largement reconnu, la question des conditions de l’existence au travail reste souvent traitée de façon dispersée : santé, sécurité, prévention des risques, qualité de vie au travail, environnement capacitant. Les spécialistes en sont pleinement conscients mais rarement cela est formulé comme tel, sous un terme unificateur.

Le bien-vivre désigne ce socle objectif : santé, sécurité, reconnaissance, justice, équilibre de vie. Il protège contre l’illusion dangereuse qui consisterait à croire qu’un confort matériel ou des dispositifs de QVT suffisent à garantir le bien-être. Sans ce socle, le bien-faire devient héroïsme épuisant et le bien-être, une façade fragile.

On peut certes imaginer du bien-faire sans bien-vivre : l’ouvrier, l’artisan ou l’employé qui accomplit son geste avec soin malgré la fatigue et l’injustice ; l’équipe qui se surpasse malgré les dysfonctionnements chroniques ; le service qui atteint ses objectifs par une coopération de survie, faute de régulation. Néanmoins ce n’est jamais durable : l’usure finit toujours par briser tout plaisir, toute joie, la reconnaissance dans son travail et, in fine, la santé.

À l’inverse, il existe du bien-vivre sans bien-faire : de bonnes conditions matérielles, un confort, une sécurité mais un travail vidé de sa substance, réduit à l’absurde. Cela préserve une certaine dignité de vie mais n’engendre qu’un bien-être de façade, fragile et sans profondeur.

Autrement dit, le bien-vivre désigne les conditions objectives qui permettent une existence digne, tandis que le bien-être n’est que l’état subjectif qui en découle. Sans bien-faire, l’un comme l’autre se trouvent menacés : le bien-vivre s’appauvrit, le bien-être se dégrade.

Parler de bien-vivre, c’est ainsi rappeler que le travail n’est pas seulement une activité productive : il est une manière de vivre. C’est ouvrir un pont entre les sciences du travail et la philosophie de l’existence.

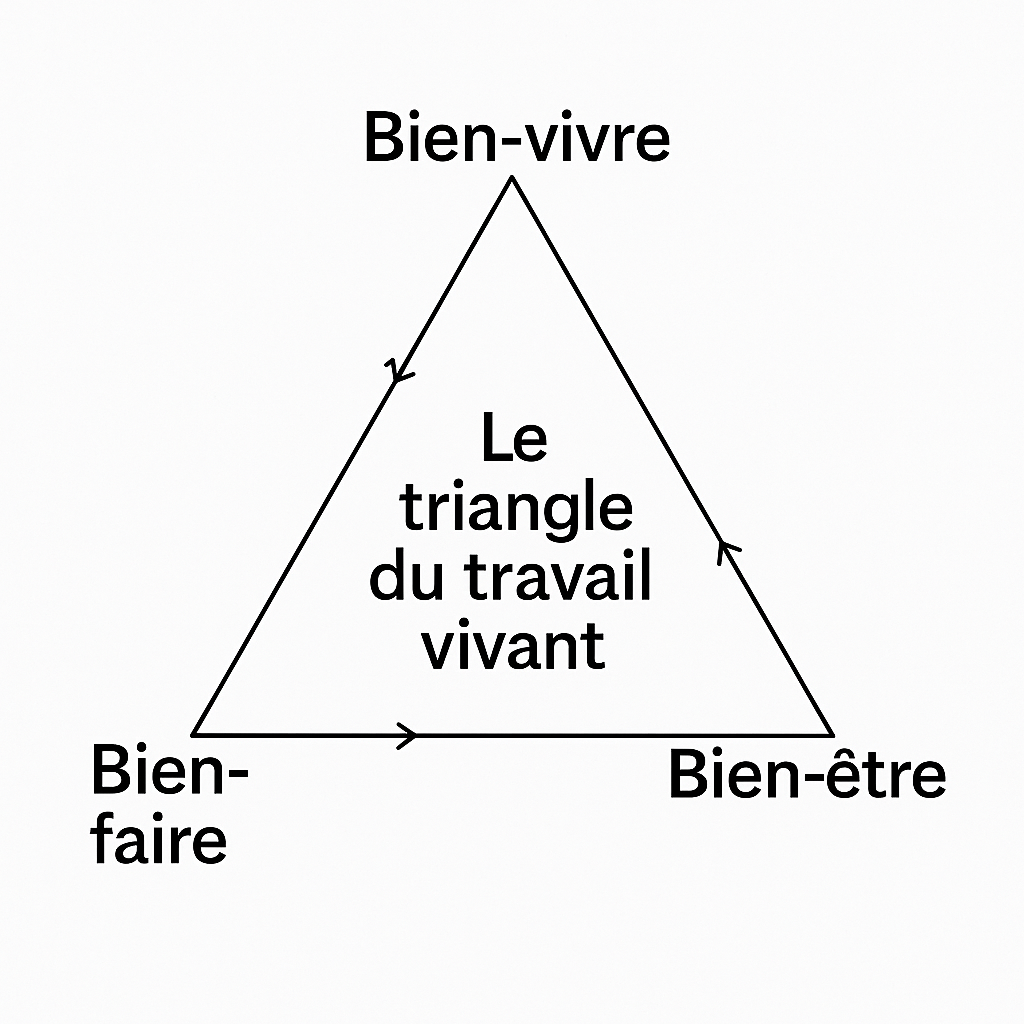

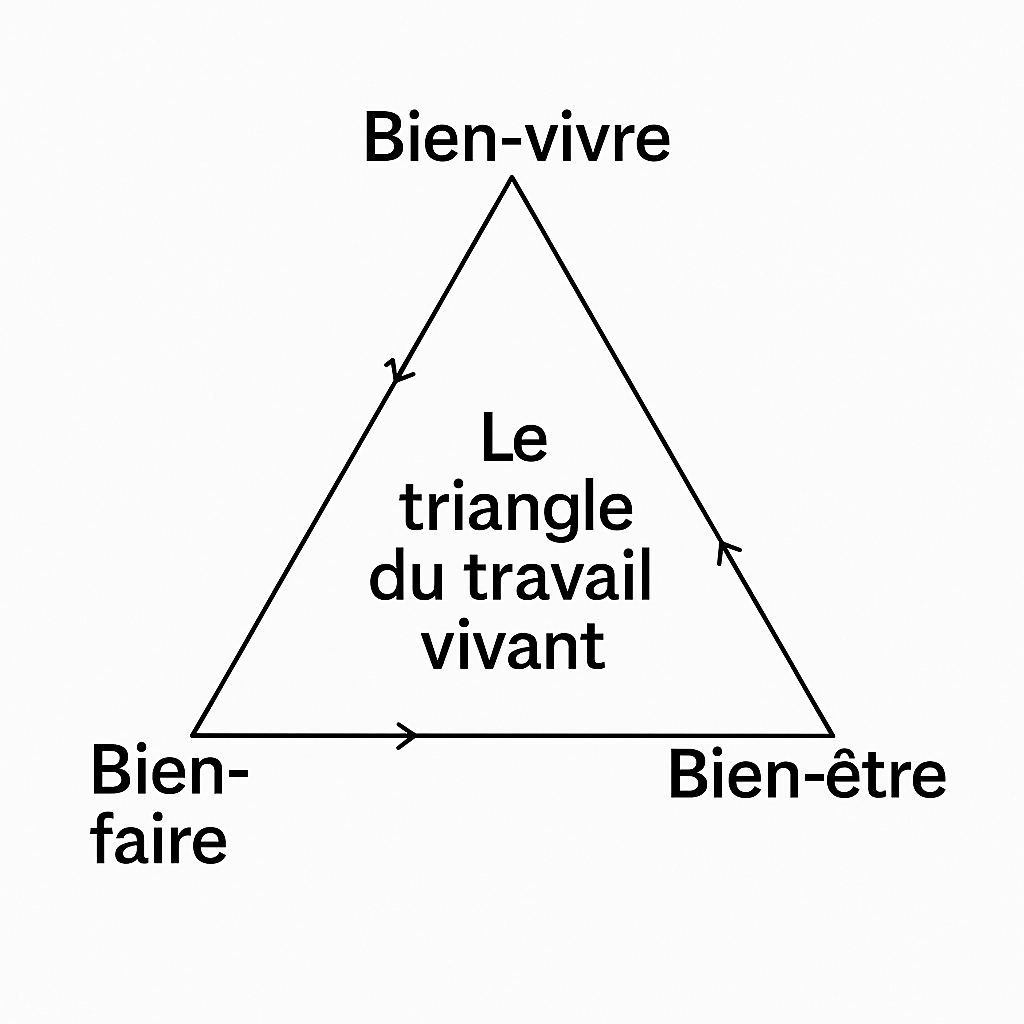

Le triangle du travail vivant

Ces trois dimensions, bien-vivre, bien-faire, bien-être, forment ce que l’on peut appeler le triangle du travail vivant. Cette image insiste sur la dimension humaine et existentielle du travail : ce qui rend la vie digne, ce qui donne sa fierté au geste, ce qui nourrit un bien-être authentique. Dans cette optique, le bien-vivre en est la condition (santé, reconnaissance, justice); le bien-faire en est l’accomplissement (qualité du geste, coopération, fierté),le bien-être en est le ressenti (plaisir, équilibre, dignité éprouvée).

Le triangle n’instaure pas une hiérarchie mais une interdépendance : chacun nourrit et dépend des deux autres. Rompre cet équilibre, c’est céder à deux illusions : croire qu’on peut bien-faire sans bien-vivre (héroïsme épuisant), ou bien-vivre sans bien-faire (confort vide).

C’est pourquoi bien-vivre et bien-faire se répondent sans se confondre : l’un est la condition, l’autre l’accomplissement. Bien-vivre rend possible le bien-faire ; bien-faire accomplit et nourrit le bien-vivre.

Ainsi le bien-être n’est donc ni la condition ni l’accomplissement mais l’effet vécu : il émerge quand le bien-vivre et le bien-faire se tiennent ensemble. Sans l’un ou l’autre, le bien-être se dégrade en façade fragile. Avec eux, il s’enracine en profondeur et devient durable.

Le triangle du travail vivant permet aussi une lecture critique : dès lors qu’une de ses dimensions est niée, le travail bascule dans une forme d’aliénation.

• Sans bien-vivre → exclusion sociale.

• Sans bien-faire → perte culturelle.

• Sans bien-être → effondrement mental.

Cette perspective fait écho au triangle de Sigaut (réel – ego – autrui), qui montrait déjà que chaque fois qu’un pôle se coupe des autres, une forme d’aliénation apparaît : mentale, sociale ou culturelle. Autrement dit, là où Sigaut met en lumière les déliaisons pathologiques, le triangle du travail vivant dessine les conditions d’un travail émancipateur.

Et le management dans tout cela ?

Il ne donnera ni bien-être, ni bien-vivre, ni bien-faire… et donc pas davantage de sens. Ces expériences ne se décrètent pas : elles naissent du bien-faire, enraciné dans le bien-vivre.

Cependant, le management a un rôle décisif et exigeant : créer les conditions du bien-vivre (santé, reconnaissance, justice) et protéger les espaces du bien-faire (coopération, qualité, fierté du travail accompli). C’est là, et seulement là, que le bien-être peut s’enraciner et que le sens peut se déployer, dans la rencontre entre l’expérience singulière de chacun et le travail partagé.

Concrètement : préserver le bien-vivre, c’est empêcher l’exclusion sociale en garantissant santé, sécurité, justice et reconnaissance; protéger le bien-faire, c’est éviter la perte culturelle en permettant aux métiers, aux savoirs et aux coopérations de s’exprimer; soutenir le bien-être, c’est prévenir l’effondrement mental en donnant des marges de manœuvre, créer les conditions du sens et des espaces de respiration.

En somme, le management ne crée pas le sens du travail, mais il a la responsabilité d’éviter l’aliénation et donc l’illusion d’une performance fragile ou court-termiste , en assurant les conditions où le travail vivant peut se déployer. C’est précisément ce que rappelle le triangle du travail vivant : tenir ensemble le bien-vivre comme socle, le bien-faire comme accomplissement et le bien-être comme effet durable.