« Tous les arts ont produit des merveilles : l’art de gouverner n’a produit que des monstres », écrivait Saint-Just. Et si, pour comprendre ce qui fait la fécondité du management, il fallait commencer par regarder… ses monstres ?

De ce clin d’œil ironique naît une hypothèse sérieuse : donner naissance à un champ d’analyse original au sein des sciences du management que l’on pourrait nommer « tératologie managériale ». L’idée n’est pas de tourner en dérision les travers managériaux mais de comprendre ce qu’ils révèlent des dérives organisationnelles et des voies d’un management plus soutenable.

Qu’est-ce qu’un monstre managérial ?

Le mot « monstre » vient de monstrum : anomalie, déformation, ce qui sort de l’ordinaire. Mais aussi de monstrare : révéler, montrer.

Un monstre managérial est donc une déformation managériale révélatrice : il exagère une fonction, transgresse une mesure et en même temps il met en lumière les tensions et contradictions de l’organisation. En effet, comme le résume le chercheur en littérature et civilisation hispaniques médiévales, Olivier Biaggini, « le monstre n’est qu’un intermédiaire entre le doigt qui le pointe et un sens, ordonné et harmonieux, dont il n’est que le substitut allusif et abusif. Le monstre apparaît alors comme le détour et le relais de l’émergence d’un sens, d’une vérité…Non plus le monstre qui est montré, mais le monstre qui montre, ou plutôt par lequel on montre« . Le monstre est donc didactique, conclut-il.

Pourquoi une tératologie managériale ?

La tératologie existe déjà ailleurs comme science constituée :

- tératologie humaine : étude des anomalies du développement chez l’être humain (malformations, difformités congénitales) ;

- tératologie animale : observation des anomalies dans le règne animal ;

- tératologie végétale : analyse des formes atypiques dans le monde végétal (plantes aux structures déformées ou hybrides).

Dans tous les cas, la logique est la même : observer les formes atypiques pour mieux comprendre les lois générales. Les anomalies ne sont pas étudiées pour elles-mêmes, mais parce qu’elles permettent de mettre en lumière, par contraste, le fonctionnement ordinaire et les règles de structuration de la vie. Appliquée au management, la démarche est identique : les monstres managériaux ne sont pas que des curiosités ou des caricatures, mais des révélateurs qui éclairent la logique normale et pathologique des pratiques managériales.

En outre, parler de « monstre » permet d’avoir un langage commun qui aide à reconnaître des travers parfois diffus, les « mauvaises pratiques » et à engager la réflexion collective. Le monstre rend visible ce qui, autrement, resterait éclaté : comportements déviants, procédures absurdes, contradictions organisationnelles. Ainsi, théoriquement, la tératologie managériale enrichit les sciences du management en proposant un champ d’analyse original, reliant critique, clinique et symbolique. Pratiquement, elle fournit aux organisations une grille de diagnostic, un langage partagé et un outil de formation réflexif pour transformer les dérives en leviers d’apprentissage.

Monstres individuels, systémiques et culturels

Le management peut engendrer plusieurs formes de monstres :

• des monstres individuels : figures humaines déformées, caricatures incarnées ;

• des monstres systémiques : dispositifs formels absurdes, parfois vécus comme des machines qui s’emballent d’elles-mêmes ;

• des monstres culturels : normes implicites, habitudes collectives ou croyances tacites qui orientent les comportements (culte de l’urgence, valorisation du présentéisme, peur de dire non, etc.).

Ces registres ne s’opposent pas : ils se nourrissent mutuellement. Un style individuel peut engendrer un dispositif absurde ; une règle peut cristalliser une croyance culturelle ; et inversement, une culture implicite peut pousser un manager à adopter des comportements déformés.

S’agissant du registre individuel, il ne faut pas tomber dans le piège de l’essentialisation. Jusqu’à preuve du contraire, personne ne naît monstre managérial, ni ne le devient ex nihilo. On est souvent poussé à adopter des comportements monstrueux par un contexte, des jeux de pouvoir, des contraintes organisationnelles, une culture ou des dispositifs qui déforment l’action. L’objectif de la tératologie n’est donc pas de chercher des responsables ou de pointer du doigt mais de comprendre car les excès ne sont pas des fatalités individuelles mais les symptômes d’un système qui produit ses propres aberrations.

Petit bestiaire à titre d’exemple

Monstres individuels :

• Manager-Minotaure : prisonnier de son labyrinthe de procédures.

• Manager-Caméléon : change sans cesse de discours, perd la confiance.

• Manager-Golem : exécutant aveugle, il écrase le travail réel sous le prescrit.

• Manager-Vampire : capte les succès, rejette les échecs.

• Manager-Sphinx : parle par énigmes, entretient l’opacité.

• Manager-Illusionniste : nie le travail réel, confond indicateurs et activité vécue.

Monstres systémiques :

• Réunion-Hydre : à chaque point clos, deux autres surgissent.

• Processus-Frankenstein : assemblage incohérent de règles.

• Projet-Chimère : objectifs contradictoires qui s’annulent.

• KPI-Cyclope : indicateur unique qui réduit le travail à une vision borgne.

• Transformation-Sisyphe : réforme permanente qui n’aboutit jamais.

Monstres culturels :

• Culture du héros : valorisation du surengagement et du sacrifice permanent.

• Tabou de l’erreur : toute faute est bannie, bloquant l’apprentissage.

• Silence organisé : on ne dit pas ce qui dérange, par peur ou par habitude.

Une grille de lecture… pour agir

L’intérêt n’est pas seulement de sourire devant ces caricatures : il s’agit de disposer d’une grille de lecture descriptive pour mieux diagnostiquer les dérives et engager la discussion sur le travail réel.

Trois dimensions guident l’analyse :

1. Origine : d’où vient le monstre ? D’un style individuel, d’une culture collective, d’une contrainte systémique ?

2. Effets : que produit-il sur le travail réel ? Énergie gaspillée, perte de sens, fragilisation humaine…

3. Symptômes : à quoi le reconnaît-on ? Réunions interminables, indicateurs déconnectés, injonctions contradictoires, désengagement…

Croiser ces trois entrées permet non pas d’assigner des culpabilités mais de rendre visibles les déformations, de les nommer et d’en discuter collectivement.

Le monstre, entre normal et pathologique

Georges Canguilhem rappelait que le « normal » n’est pas une simple moyenne statistique, mais une capacité du vivant à instituer ses propres normes pour s’adapter, inventer, créer. À l’inverse, le « pathologique » n’est pas absence de norme, mais installation d’une norme appauvrie, plus rigide, qui réduit la marge d’invention et fragilise la vie.

Appliquée au management, cette distinction éclaire la fonction des monstres managériaux. Ils montrent que : le normal managérial n’est pas un état sans défauts mais la faculté d’une organisation à générer des règles vivantes, ajustées au travail réel et capables de se réinventer; le pathologique managérial survient lorsque ces règles deviennent rigides, se détachent du travail réel et appauvrissent l’action collective; le monstre managérial rend visible ce basculement : il incarne la limite où le normal se déforme et se retourne contre lui-même, révélant les tensions latentes d’un système.

En ce sens, le management « normal » n’est pas celui qui colle aux process standards mais celle qui donne à ses membres la possibilité de créer des normes locales adaptées aux situations de travail réelles. Un management pathologique, c’est celui qui rigidifie, qui impose des normes abstraites déconnectées du travail réel. Il réduit la puissance d’agir, empêche la création de normes locales. Les acteurs se sentent impuissants, « malades » du système. Ainsi, le normal en management n’est pas la conformité mais la créativité collective face aux situations concrètes.

Le normal managérial, c’est donc la normativité c’est à dire la capacité de créer des normes locales adaptées, efficaces et dans lesquelles, l’acteur se reconnait. Manager, c’est donc faire éclore une dialectique de la prescription : se conformer à la prescription de manière féconde, c’est à dire être capable de développer, en retour, la capacité des acteurs à prescrire eux-mêmes face aux situations réelles. Le problème n’est donc pas la prescription en soi mais la prescription qui ne crée pas un environnement adéquat pour bien prescrire au plus près du réel du travail. La fécondité managériale ne réside pas dans l’accumulation de règles mais dans la capacité des prescriptions à ouvrir un espace normatif vivant où les acteurs peuvent, à leur tour, recréer des règles ajustées aux situations. Le normal managérial, c’est donc l’expression de prescriptions fécondes.

Bon management et vitalité organisationnelle : le monstre managérial comme effet visible d’une dissonance entre valeurs, pratiques et savoirs face au réel du travail.

Dans une perspective canguilhémienne, le « bon management », n’est donc pas un modèle figé mais une capacité : celle de produire des normes vivantes, ajustées au travail réel et capables d’évoluer. Là où le management pathologique rigidifie et appauvrit, le management fécond soutient l’invention, préserve l’énergie et entretient la vitalité de l’action collective.

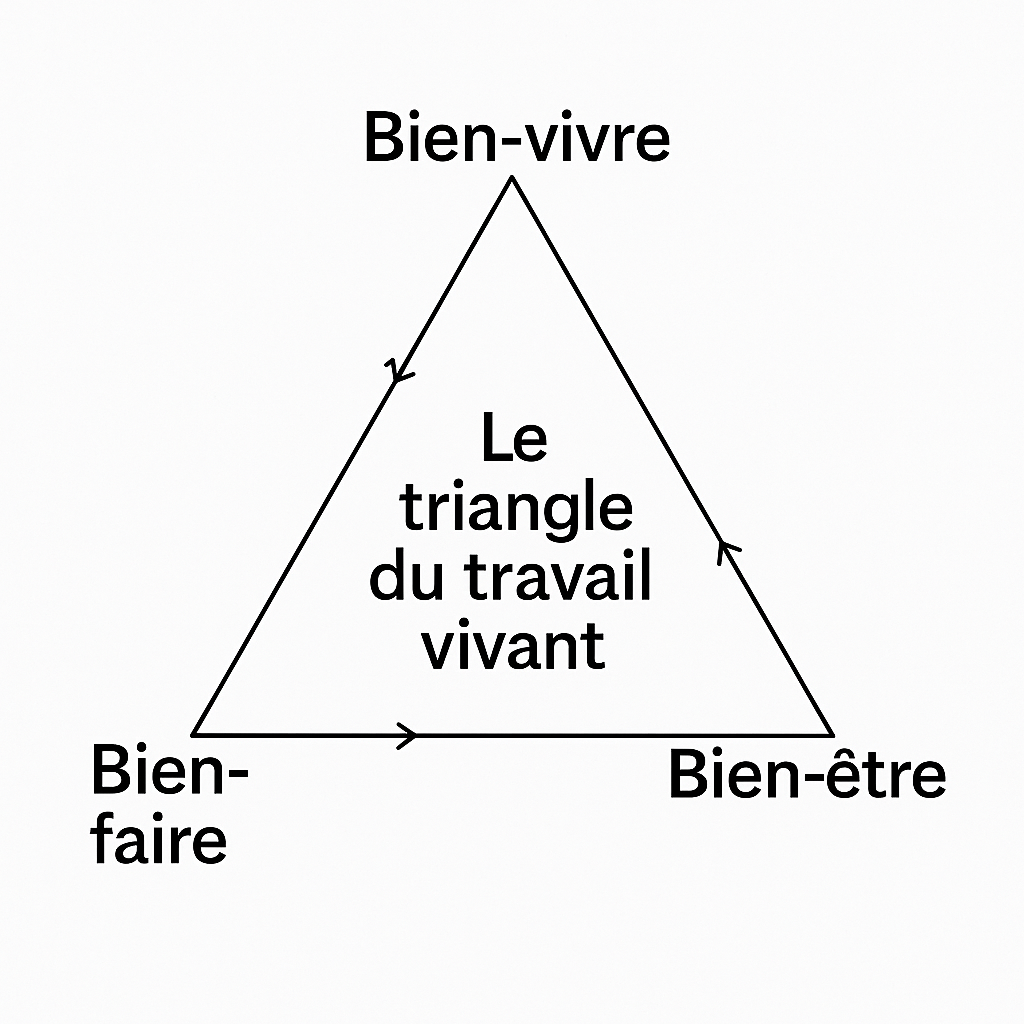

On pourrait ainsi dire que le monstre managérial apparaît lorsqu’il y a une discordance ou une asymétrie entre les trois registres classiques de l’action :

- Dimension axiologique (valeurs, finalités, éthique)

- Elle concerne les principes proclamés : mission, sens, justice, dignité au travail.

- La monstruosité surgit quand les valeurs affichées (ex. bien-être, inclusion) entrent en contradiction avec les pratiques réelles (ex. surcharge, précarisation).

- Dimension praxéologique (pratiques, dispositifs, modes d’action)

- Elle renvoie au « faire » : procédures, outils, pilotage, management quotidien.

- Le monstre apparaît quand les pratiques sont déconnectées soit des valeurs affichées, soit des connaissances disponibles (ex. pilotage par indicateurs qui nie la complexité du travail réel).

- Dimension épistémologique (savoir, science, connaissance du travail)

- Elle touche la capacité du management à s’ancrer dans une compréhension vérifiable du réel : ergonomie, sciences de gestion, sociologie, économie.

- La monstruosité émerge quand le management se coupe de ces savoirs ou les instrumentalise (ex. pseudo-scientificité des « méthodes miracles », jargon creux).

La monstruosité n’est donc pas qu’un excès ou une déviance ; c’est le produit d’un déphasage. Si les trois dimensions ne convergent pas vers la reconnaissance du travail réel, alors le management se déforme , il devient « monstrueux » au sens où il montre, par contraste, ce qui devrait être ajusté.

Conclusion

La tératologie managériale nous invite à changer de boussole.

Au lieu de se laisser séduire par le mirage des « bonnes pratiques », toujours réductrices parce qu’elles simplifient et figent le réel en postulant naïvement que les mêmes causes produisent les mêmes effets , il faut reconnaître que cette logique va à l’encontre même de la complexité du travail et de la vie. Les hommes, les contextes, les situations ne sont jamais identiques.

Sans compter que depuis qu’on prétend manager par les bonnes pratiques, les résultats autres que financiers à court terme, sont rarement au rendez-vous : l’engagement s’érode, les maux du travail augmentent, ce qui veut dire que nous investissons dans la décéption.

Il nous semble donc plus fécond de manager par les mauvaises pratiques c’est-à-dire d’accorder une attention particulière aux monstres managériaux. Assurément, le monstre, en grossissant les traits, en révélant les excès et les difformités, dit quelque chose de la vérité du travail. Il agit comme un conseiller paradoxal : non pas en prescrivant ce qu’il faut faire mais en montrant ce qu’il ne faut pas reproduire… et surtout ce qu’il reste à inventer. En ce sens, les monstres du management sont les meilleurs pédagogues : ils rappellent que le management n’est pas affaire de recettes toutes faites mais de création de normes vivantes, ajustées aux situations et au plus près du travail réel.