Les organisations du XXIᵉ siècle n’ont jamais disposé d’autant d’informations, de tableaux de bord, d’algorithmes et d’outils de pilotage. Jamais la gouvernance n’a semblé aussi armée pour anticiper, mesurer et décider. Et pourtant, jamais les organisations n’ont été aussi vulnérables, fragiles, parfois aveugles face à des crises pourtant visibles depuis le terrain.

Ce paradoxe tient à un phénomène ancien mais d’une brûlante actualité : l’algébrose.

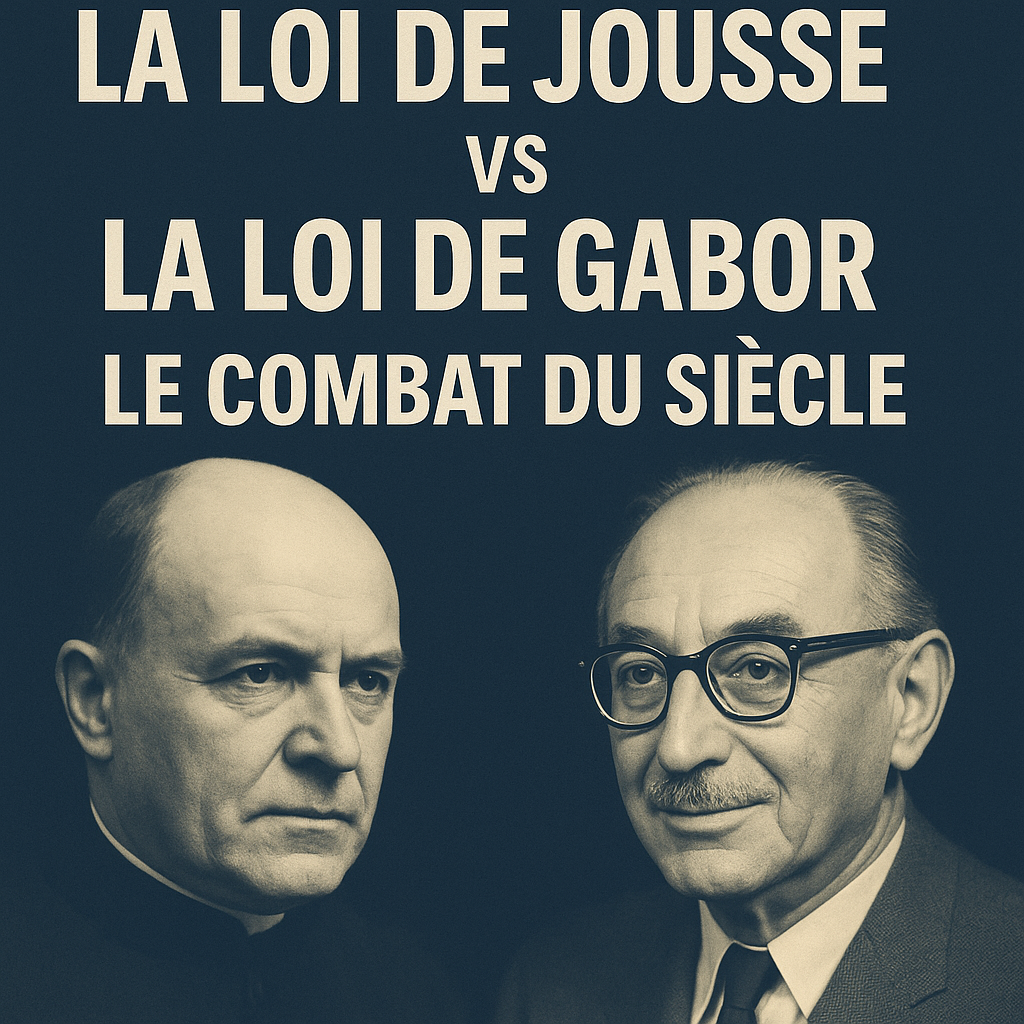

Marcel Jousse (chercheur et anthropologue, 1886 -1961) utilise ce terme pour désigner une pathologie de l’abstraction : le moment où les mots, les chiffres, les indicateurs et les procédures cessent d’être des traces du réel pour devenir des systèmes autonomes, autosuffisants, coupés de l’expérience. L’algébrose n’est pas l’abstraction, elle en est la maladie : l’instant où la représentation ne représente plus rien.

Aujourd’hui, les organisations parlent abondamment de « concret », de « terrain », d’« ancrage ». Mais ce concret devient chimérique lorsqu’il ne se nourrit plus de ce qui se vit réellement. Une organisation algébrosée ne manipule plus des représentations du réel mais des abstractions qui prétendent le représenter mais qui ne l’habitent plus.

Qu’est-ce qu’une organisation algébrosée ?

C’est une organisation où la technè, outils, process, méthodes, modèles, s’est autonomisée au point de ne rencontrer la mètis (l’intelligence des situations) ni la phronèsis (le jugement prudentiel) que par accident. Pour comprendre cette dérive, il faut revenir à une distinction proposée par Marcel Jousse.

Jousse distingue deux formes d’abstraction :

• le concrétisme abstrait, sain, parce qu’il reste relié au geste originel ;

• le concrétisme algébrosé, malade, lorsque les signes ont perdu toute mémoire du réel.

Le concrétisme abstrait est indispensable au fonctionnement d’une organisation : il permet de stabiliser l’expérience pour agir ensemble, de partager des repères, de transmettre des savoirs et de structurer l’action. Tant que la nécessaire abstraction reste enracinée dans le geste car l’Homme ne peut pas tout retenir (donc il synthétise, met en formules, formalise, écrit, …) elle demeure ajustable, vivante, ouverte à la discussion, capable de se réviser à mesure que les situations évoluent. Elle soutient ainsi la technè sans l’émanciper du travail réel et protège d’un danger majeur : l’illusion que les signes suffisent à dire le monde.

Or c’est précisément cette rupture qui se joue aujourd’hui. Les organisations pilotent des KPI, des dashboards, des roadmaps… mais donnent rarement ou presque jamais les situations vécues. Les comités de direction deviennent des salles de contrôle où circulent des signes qui se donnent pour la réalité. Le danger ne vient pas de l’erreur mais de l’illusion : un monde parfaitement calculé… mais faux.

L’intelligence artificielle générative amplifie cette dérive : elle accélère les abstractions détachées du geste, renforce les illusions de maîtrise et donne une cohérence parfaite à des représentations parfois fausses. Elle affaiblit la mètis, marginalise la phronèsis et déresponsabilise les acteurs en transformant des erreurs situées en décisions « objectives ». En un mot : elle industrialise la perte du réel.

De l’algébrose à la managementerie

Une organisation algébrosée ne produit plus de management : elle produit une managementerie.

Le manager n’y est plus un lecteur du réel mais l’opérateur d’un système symbolique.

Il ne pense plus : il applique. Il ne voit plus : il remplit. Il ne décide plus : il exécute une représentation.

La techné y supplante tout : les outils remplacent la compréhension, les procédures couvrent les tensions professionnelles, les indicateurs masquent le travail. C’est un univers où l’on entretient les formes au détriment des situations.

C’est une gestion sans geste donc un management sans monde.

Le remède : le retour du travail réel dans toute sa complexité

L’antidote à l’algébrose n’est ni la technophobie ni la nostalgie mais la réinscription du management dans l’expérience.

Il s’agit de rétablir la boucle vivante entre ce qui se dit et ce qui se passe, entre la décision et la situation, entre la parole et le travail.

Le manager ne peut déléguer son rôle essentiel : voir, écouter, interroger, comprendre et interpréter les situations. Son métier n’est pas d’appliquer des procédures mais d’exercer un jugement prudentiel nourri d’observation, de dialogue et de confrontation au réel.

Revenir au travail réel, c’est reconnaître que le travailleur est un « savant en choses » pour reprendre une expression de Marcel Jousse. Le travailleur en situation dispose d’un savoir sensible, incorporé, gestuel, qui ne figure dans aucun reporting mais qui éclaire la situation mieux que n’importe quel indicateur.

Ainsi, dans une organisation qui fonctionne de manière convenable, aussi paradoxal que cela puisse sembler, la tête, c’est aussi les pieds : on y pense juste (justesse et justice à la fois) que parce qu’elle reste reliée à ce qui se vit, se fait, se tente et se corrige dans le travail réel, c’est-à-dire dans les gestes aux prises avec la situation. C’est aussi comprendre que le travail n’est pas un sous-ensemble de la vie mais l’une de ses formes pleines : il engage l’esprit et le corps,les histoires personnelles, la parole, la relation, les conflits, les arbitrages. Le travail est dans le monde, pas une parenthèse.

Quelles conditions pour un tel retour ?

Revenir au travail réel exige d’abord un retournement complet de la pensée. Il faut passer de la croyance selon laquelle c’est le management qui donne du sens au travail, à l’idée inverse : c’est le travail qui donne du sens au management. Ce n’est pas le management qui motive : il n’en a ni le pouvoir ni la nature. Il ne peut que contribuer à créer les conditions dans lesquelles la motivation peut naître du travail lui-même. Un tel changement épistémique bouleverse nécessairement l’ensemble des représentations des acteurs.

On pourrait comparer cela à une ville entièrement construite autour de la voiture : réseaux routiers, concessions, dépendance aux pétroliers… et qu’il faudrait désormais réorganiser autour du train. On ne transforme pas une voiture en train. Ce sont deux logiques, deux architectures, deux mondes différents.

De la même manière, on ne transforme pas une organisation conçue pour administrer, mesurer et optimiser en une organisation du travail réel par simple ajustement cosmétique.

Cela suppose aussi de mettre un terme à ce que j’appelle le raccourcisme : non seulement la confusion entre qualité et vitesse, mais aussi cette propension à sacrifier, lorsque les choses se complexifient, la parole et la théorie. Or la théorie est ce qui permet de rendre intelligibles les expériences, et la parole, ce qui permet d’ajuster les perspectives autour du réel.

Ainsi, toute expression humaine est nécessairement abstraite et toute théorie est abstraction ; mais cette abstraction peut être vivante si elle reste greffée au geste, ou morte si elle s’en détache. La théorie ne s’oppose donc pas à la pratique : elle la suppose.

C’est pourquoi, très souvent dans les organisations, le culte du « concret » n’est souvent qu’un culte d’abstractions algébrosées. Le veritable manager, je ne parle pas du préposé au management, est un praticien de la théorie ou, pour reprendre l’expression de Lyautey, un technicien des idées générales.

Lutter contre la tendance à l’algébrose dans nos organisations nécessite donc à la fois un changement d’épistémè et un changement de culture intellectuelle et sociale. Le premier pour revoir la manière dont on connaît le travail ; le second pour réhabiliter la parole, la lenteur, la pensée, bref, tout ce qui permet aux signes de rester reliés au geste.

Le sujet du moment, l’intelligence artificielle ne fait qu’accélérer ce qui était déjà en germe, elle hypertrophie ce qui était déjà hypertrophié, elle donne une cohérence parfaite à des abstractions parfois détachées du réel. D’où l’enjeu du siècle : réapprendre à voir, à comprendre et à gouverner le réel à l’heure où les machines amplifient tout, y compris nos dérives. Paul Valéry avait donc raison : « au bout de l’esprit, le corps ; mais au bout du corps, l’esprit ». L’algébrose sévit partout où l’esprit est coupé du corps, et donc du geste ; partout où le chiffre, enraciné dans une situation, dans une expérience, dans une mesure située, est remplacé par le nombre abstrait, détaché de toute réalité.

Lutter contre l’algébrose, c’est reconstruire dans le travail, l’architectonique de la vie : la cohérence vivante entre le geste et sa représentation, le sens, la pensée, la justesse et la justice.

Ces conclusions valent pour tous les espaces où l’on organise, où l’on décide, où l’on évalue : entreprises privées et publiques, administrations, États, collectivités territoriales, écoles, universités, hôpitaux, associations, institutions culturelles, systèmes de santé, de justice, de sécurité, infrastructures, médias et même la recherche scientifique. Partout, il s’agit de retrouver le geste avant le signe, la situation avant l’indicateur, le réel avant sa représentation.

« Le geste est l’Anthropos », résumait Jean Lacroix commentant l’œuvre de Jousse.

Et l’on pourrait prolonger : le geste, c’est l’organisation car l’organisation n’est rien d’autre que la personne humaine en prise avec le monde et dans son monde.